Migration, Mobility and Employment in the EU

Vertiefungsheft

Binnenmigration in der Europäischen Union ist in jüngster Zeit verstärkt zum Thema gesellschaftlicher und politischer Diskussionen geworden. Die schlechte Arbeitsmarktsituation in Südeuropa als Folge der Finanz- und Schuldenkrise hat viele, vor allem junge Menschen, dazu veranlasst ihre Heimat zugunsten besserer Perspektiven in Nordwesteuropa zu verlassen. Migration aus den osteuropäischen Ländern ereignete sich auch in Abhängigkeit einer zeitlich versetzten Umsetzung der vollen Freizügigkeit in einzelnen Ländern unterschiedlich. Die Folgen für die Ein- und Auswanderungsländer, etwa im Hinbli…

| Bestellnummer: | 1215s |

|---|---|

| Format: | Broschur |

| Reihe: | Wochenschau, Sek. I |

| Erscheinungsjahr: | 2015 |

| Auflage: | 1 |

| Seitenzahl: | 16 |

- Beschreibung Binnenmigration in der Europäischen Union ist in jüngster Zeit verstärkt zum Thema gesellschaftlicher und politischer Diskus… Mehr

- Inhaltsübersicht Migration, Mobility and Employment in the EU 1. Why does a famous Polish politician sleep on the floor of a ho… Mehr

- Autor*innen Alexandra Labusch ist Fachleiterin für Sozialwissenschaften am Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung in Engelskirchen… Mehr

- Stimmen zum Buch "Das Heft des Wochenschau Verlags ist abwechslungsreich gestaltet und geht auf eine Vielfalt von Themen des Bereichs EU-Migr… Mehr

|

|

|

"Das Heft des Wochenschau Verlags ist abwechslungsreich gestaltet und geht auf eine Vielfalt von Themen des Bereichs EU-Migration ein. Das Material kann gut als Grundlage für einen spannenden und interessanten Unterricht verwendet werden. Vor allem der Einsatz verschiedener Quellenformen ist positiv zu erwähnen. Hier wurde viel Zeit und Mühe investiert, um anschauliche Materialien zu entwickeln, die problemlos und ohne viel Vorbereitungszeit in den Unterricht integriert werden können. Die Inhalte sind sehr gut aufbereitet, der Methodenbereich beinhaltet viele inhaltliche Informationen für die Lehrenden, sodass das Hinzuziehen weiterer Informationen aus anderen Kanälen zwar durchaus möglich, aber keine zwingende Voraussetzung ist, um als Lernender die Inhalte des Heftes zu verstehen."

Antigoni Loukovitou, EDU REVIEW 21.06.2016

Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein

Eine attraktive, gar begeisternde „Vision“ für ein künftiges Europa fällt nicht vom Himmel! Europäische Bildung beginnt in der Schule. Das Zusammenwachsen Europas – auch und gerade in Krisenzeiten – und die Herausbildung einer europäischen Kompetenz gehören untrennbar zusammen. „Europakompetenz“ meint, dass Schülerinnen und Schüler politische, ökonomische, historische, kulturelle und sprachliche Kompetenzen entwickeln, die auf das Leben in einem komplexer werdenden Europa vorbereiten. Die Vermittlung dieser Kompetenzen ist nicht nur eine Aufgabe der Gesellschaftswissenschaften (Geschichte, Po…

Welche Bilder prägen unser Gedächtnis? Bilder nehmen im „visuellen Zeitalter“ eine herausragende Bedeutung für europäische Identität, Geschichtsbewusstsein und Geschichtskultur ein. 14 Bildquellen – Gemälde und Fotografien –, die in den aktuellen Schulgeschichtsbüchern europäischer Staaten am häufigsten abgebildet werden und sich über dieses Medium europaweit im visuellen Gedächtnis von Kindern und Jugendlichen verankert haben, werden in diesem Band vorgestellt. Die Bildwerke werden gemäß den Standards der fachspezifischen „visual literacy“ von Expertinnen und Experten erschlossen und aufbereitet. Viele der Bilder, wie beispielsweise die fotografische Darstellung der Konferenz von Jalta, waren bislang nie Gegenstand von Analysen. Auch die Grundlagen zur „visual literacy“-Kompetenz im Umgang mit Bildikonen und dem kulturwissenschaftlichen Zugang zum Bild kommen in dem neuen Band nicht zu kurz. Sie werden in drei grundlegenden Beiträgen zugänglich gemacht. Das Buch ist ein Gewinn für alle, die den Beitrag der Schule zur Bildung einer europäischen Identität ernst nehmen und ihn weiterentwickeln wollen.

Ein friedliches und demokratisches Europa war noch vor 70 Jahren kaum vorstellbar. Der Kontinent hatte innerhalb drei Jahrzehnten zwei Kriege überstanden, denen eine über 40 Jahre lange Blockkonfrontation folgte. Heute gehören 28 Staaten dem Staatenverbund der Europäischen Union an. Dazu zählen die ehemaligen Erzfeinde Deutschland und Frankreich ebenso wie das europaskeptische Großbritannien und eine Vielzahl ehemaliger Ostblockländer. Doch wohin steuert die EU? Welche Probleme bringt die stetige Erweiterung von ursprünglich sechs auf fast 30 Mitglieder mit sich? Welche Folgen hat die Verschiebung der EU-Außengrenze nach Osten? Und wie kann die Politik der schwersten Rezession seit Ende des Zweiten Weltkriegs entgegenwirken? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das Vertiefungsheft für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe. Die Autoren zeigen mithilfe von Originaltexten (wie z.B. Interviews, Zeitungsartikeln, etc.), Fotos und anschaulichen Grafiken die bisherigen Leistungen, aber auch die Grenzen und Schwierigkeiten des Staatenverbundes auf.

Die Europäische Union 2014: Bislang ist die EU vor allem von den politischen Repräsentanten gestaltet und vorangetrieben worden. Die Bevölkerung ist mehr oder minder passiv gefolgt. Kann Europa so funktionieren? Muss der europäische Integrationsprozess angesichts wachsender Konflikte in der EU nicht zunehmend durch einen Ansatz „von unten“ ergänzt werden? Dafür bedarf es einer sich herausbildenden europäischen Zivil- und Bürgergesellschaft, deren Rolle – verbunden mit zentralen Herausforderungen, Chancen und Problemen des europäischen Integrationsprozesses – in diesem Band erläutert wird. Die praktische politische Bildungsarbeit kommt hierbei nicht zu kurz. Nach einem Überblicksaufsatz zu Chancen und Problemen einer europäischen Zivilgesellschaft, der den Schwerpunkt auf die bisher eher vernachlässigten europäischen Aktivitäten der lokalen Zivilgesellschaft legt, folgen drei ausgewählte zentrale Anwendungsfelder der europäischen Integration. Jeweils mittels einer Hintergrund- und einer Praxisdarstellung wird zunächst die politische Partizipation und sozialpolitische Einbindung aufgearbeitet. Als zurzeit wichtigstes und zugleich politisch besonders kontroverses Vertiefungsbeispiel wird der Euro als neue Einheitswährung analysiert. Und schließlich werden die Probleme der EU-Erweiterung an unterschiedlichen Beispielen neuer Beitrittskandidaten untersucht.

Wochenschau, Sek. I

Das Basisheft eröffnet vielfältige und schüler*innennahe Zugänge zum Lehrplanthema und bietet abwechslungsreiche methodische Zugänge. Die besondere Rechtsstellung von Kindern und Jugendlichen und umstrittene Fragen des Jugendschutzes werden ebenso thematisiert wie die Problematik der Selbstjustiz. Anhand von anschaulichen Materialien und aktuellen Fällen setzen sich die Schüler*innen der Sekundarstufe I mit grundlegenden Fragen und Kontroversen rund um Recht in Gesellschaft und Staat auseinander.

Dieses Vertiefungsheft für Schüler*innen der Sekundarstufe I setzt sich problemorientiert mit Fragen zur Arbeitswelt auseinander. Die Schüler*innen ergründen, warum Menschen grundsätzlich arbeiten (müssen). Darauf aufbauend werden die unterschiedlich gelagerten Interessen von Arbeitnehmer*innen und Arbeitergeber*innen vertieft. Die fallorientierte Betrachtung des Fachkräftemangels lädt ein, sowohl Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt als auch auf andere Bereiche der Gesellschaft zu beleuchten. Zuletzt greift das Themenheft neue und kontroverse Trends wie Arbeitszeitreduktion oder Künstliche Intelligenz auf, die den Arbeitsmarkt grundlegend transformieren könnten.

Die Vermittlung sozialstaatlicher Themenfelder im Unterricht stellt für Lehrkräfte eine besondere Herausforderung dar. Ihre Aufgabe ist es, die von Schüler*innen assoziativ wahrgenommenen Elemente sozialstaatlichen Handelns in geordnete Wissensstrukturen zu lenken. Der Schwerpunkt des Vertiefungsheftes liegt auf dem handlungsorientierten Kompetenzerwerb. Es bietet deshalb ein breitgefächertes Spektrum an Lernarrangements. Diese haben das Ziel, produktive Denkprozesse anzustoßen und die Jugendlichen zu einer reflektierten Auseinandersetzung zu befähigen. Dabei werden vielfältige methodische Zugänge gewählt. Thematische Schwerpunkte sind Arbeitslosigkeit, Rente, Armut, Wohnungsnot und Sozialstaat.

Von klassischen Print- und Rundfunkmedien bis zum Einfluss von künstlicher Intelligenz und Algorithmen auf den Alltag von Schüler*innen und die Politik: Das Basisheft „Medien“ für die Sekundarstufe I des Politik- und Gesellschaftsunterrichts problematisiert klassische Fragen des Verhältnisses von Demokratie und Medien an gegenwärtigen Entwicklungen der Medienlandschaft. Das Heft beleuchtet die Funktionsweisen klassischer als auch sozialer Medien: Was bestimmt den Nachrichtenwert, wie wird berichtet, von wem und über was (nicht)? Welche Funktion erfüllen die öffentlich-rechtlichen Medien, warum brauchen wir Pressefreiheit, und was sind die Gefahren der Manipulation durch KI? Über die alltäglichen Berührungspunkte der Schüler*innen mit Social Media und Medien allgemein werden Chancen und Risiken, die sich hier zeigen, in Bezug gesetzt zu ihren Pendants im Politischen.

In einer krisenhaften Ära ist die Zukunft der Europäischen Union nicht immer gewiss. Es gibt viele Herausforderungen, denen mit großer Anstrengung begegnet werden muss. Mit diesem Themenheft für den Politik- und Gesellschaftsunterricht können Schüler*innen sich mit den Problemen befassen, die die EU herausfordern. Sie lernen anhand aktueller Probleme der EU, die Funktionsweisen europäischer Kompromissfindung kennen und beurteilen, ob die europäischen Gegenmaßnahmen effektiv sind. Außerdem erfahren sie, warum die Migrationspolitik zur Zerreißprobe wird und welche Maßnahmen gegen hohe Jugendarbeitslosigkeitsraten sowie wirtschaftliche Abhängigkeiten unternommen werden. Sie machen sich mit der Funktionsweise der Europawahlen vertraut und reflektieren darüber hinaus, welche Aspekte die EU auch in Zukunft noch attraktiv machen.

Das Basisheft nimmt die Bereiche Jugend, Familie und Gesellschaft sowie deren Verbindungen und Reibungspunkte in den Blick. Um nur einige Aspekte zu nennen: Wie bin ich als Jugendliche*r in verschiedenen Räumen und welche Erwartungen werden dort an mich gestellt? Welche Familienkonstellationen gibt es und was bedingen sie? Wie ist das Verhältnis zwischen Staat und Familie?

Die Schüler*innen lernen anhand aktueller Fallbeispiele problemorientiert die Herausforderungen, Handlungsfelder, Instrumentarien und Akteur*innen in der Außenpolitik kennen. Außenpolitik umfasst alle Aktivitäten staatlicher Organe, die die Beziehungen zu anderen Staaten, Regionen und internationalen Organisationen betreffen. Auf dieser Grundlage diskutieren sie die Ziele und die Ausrichtung deutscher Außen- und Sicherheitspolitik. Das Vertiefungsheft greift eine Bandbreite an Themen auf: von Zeitenwende und der 50-jährigen Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen bis Menschenrechtsverletzungen an den Uiguren in China werden aktuelle Problemstellungen der internationalen Beziehungen aus Sicht der deutschen Außenpolitik kritisch beleuchtet. Das Themenheft für den Politik- und Sozialkundeunterricht der Sekundarstufe I schließt ab mit einem handlungsorientieren Zugang zum zukunftsträchtigen Trend Klima-Außenpolitik.

Das Themenheft "Konflikte" ermöglicht Schüler*innen der Sekundarstufe I in erfahrungs- und handlungsorientierter Weise einen Zugang zum gesellschaftlich-politischen Basisphänomen des Konflikts. An praktischen Beispielen aus der Realität erhalten sie Gelegenheit, sich mit den typischen Erscheinungs- und Verlaufsformen von Konflikten auseinanderzusetzen. Einfache Modelle und Erklärungsansätze aus der Konflikttheorie (z. B. Konfliktdreieck von Johan Galtung, Vier-Ohren-Modell) dienen dabei den Schüler*innen als Werkzeug, um Konflikte innerhalb von Familie, Freundeskreis und Schule verstehen und einordnen zu können. Methoden des Konfliktmanagements wie Klassenrat oder Mediation dienen dabei der Einübung von demokratiepraktischen Konfliktlösungsansätzen, die Schüler*innen als handlungsleitende Inspiration für ihren Alltag nutzen können. Aktuelle Themen wie die Gender-Debatte oder der Ukraine-Krieg geben außerdem Anlass, beispielhaft Konflikte auf den Ebenen der Gesellschaft und der internationalen Gemeinschaft zu analysieren.

Das WOCHENSCHAU-Basisheft "Demokratie und politische Beteiligung" führt Schüler*innen der Sekundarstufe I in die Möglichkeiten politischer Beteiligung in Deutschland ein. Dabei nimmt es verschiedene Fragen auf: „Wie kann ich mich beteiligen?“; „Welche Beteiligung führt zu was?“; „Welche Voraussetzungen für Beteiligung gibt es?“; „Warum beteiligen sich manche Menschen und andere nicht?“; „Was passiert, wenn sich Menschen nicht beteiligen?“. Es führt die Schüler*innen an Demokratietheorie heran, indem verschiedene Ansätze unter dem Aspekt der Beteiligung beleuchtet werden, zum Beispiel lernen sie die "Tyrannei der Mehrheit" von Alexis de Tocqueville und den Politikzyklus kennen. Im Abschlusskapitel wird zudem die Netz-Beteiligung anhand der Meme-Culture kritisch beurteilt.

Wieso kaufen wir dieses und nicht jenes? Welche Strategien verfolgt Werbung? Und ist das Ziel der Verkauf eines bestimmten Produkts oder noch mehr? Mit diesen und weiteren Fragen beschäftigt sich das WOCHENSCHAU-Vertiefungsheft „Werbung und Konsum“. Die Schüler*innen analysieren Werbeanzeigen, erstellen selbst welche, erarbeiten sich die Folgen eines zunehmend digitalen Konsums und bewerten Möglichkeiten im Umgang mit irreführender Werbung. Dabei diskutieren die Schüler*innen über die Regulierung von Lebensmittel-Werbung, lernen Lebensmittelkennzeichnungen und Schuldenfallen beim Online-Shopping kennen. Schließlich setzen sich die Schüler*innen noch mit dem Begriff „Greenwashing“ und Nachhaltigkeit von Unternehmen auseinander. Diese und mehr Themen finden Sie im Themenheft "Werbung und Konsum" für den Politik- und Sozialkundeunterricht der Sekundarstufe I.

Mit der WOCHENSCHAU „In unserer Gesellschaft leben“ erschließen sich Schüler*innen der Sekundarstufe I die Teilhabemöglichkeiten in ihrem gesellschaftlichen und politischen Umfeld mit einem empowernden Zugang. Wie können wir gemeinsam Gesellschaft gestalten? Welche Erfahrungen machen dabei unterschiedliche Gruppen? Wie können wir die Hindernisse, die einige dabei haben, gemeinsam aus dem Weg räumen – von der Freizeit bis in den formellen Politikbereich? Das Einstiegskapitel thematisiert Selbstbezeichnungen von Gruppen, um so in den Folgekapiteln sensibel für die jeweiligen Perspektiven zu sein: es geht um die Teilhabe vielfältiger junger Menschen im Sport, ihre Des-/Integration im Übergang Schule-Beruf bis hin zu formellen politischen Partizipations(un)möglichkeiten am Bsp. Wahlrecht.

Der Frieden der letzten Jahrzehnte in Europa ist durch den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine nicht mehr gegeben. Für viele Schüler*innen und Lehrkräfte ist diese Situation emotional belastend und aufwühlend. In dieser WOCHENSCHAU für die Sek. I wird bewusst ein friedenspädagogischer Ansatz verfolgt, um den Schüler*innen Möglichkeiten der Friedenssicherung aufzuzeigen und Hoffnung auf eine friedlichere Zukunft zu geben. Ausgewählte Fallbeispiele machen die elementare Bedeutung zivilgesellschaftlicher Organisationen für die Befriedung von Konflikten und Kriegen deutlich. Gleichzeitig erlernen die Schüler*innen Basiswissen rund um die Themen Sicherheitspolitik und Diplomatie.

Was haben Klimakrise und Umweltzerstörungen mit unserem Verhältnis als Gesellschaft zur Natur zu tun? Die WOCHENSCHAU Gesellschaft – Natur – Politik führt Schüler*innen der Sek I über ihre eigenen Erfahrungen an philosophische Fragen heran, auf die wir als Gesellschaft wirtschaftlich und politisch neue Antworten finden müssen, wenn uns an einem nachhaltigen Leben gelegen ist. Auf die Bereiche Mobilität, Ernährung und Arbeit wenden sie zuvor eingeführte Konzepte wie „planetare Grenzen“ und „ökologischer Fußabdruck“ an und testen verschiedene Perspektiven auf die Ursachen – was sagt uns die Idee vom Anthropozän, was die Analyse der Folgen sozialer Ungleichheit, leben wir in einer Externalisierungsgesellschaft und was hätte dies mit Klimakrise und Umweltzerstörung zu tun? Das Heft möchte neugierige, kritische Blicke ermöglichen und die Schüler*innen einladen, das ihnen gewohnte „gesellschaftliche Naturverhältnis“ zu erkennen, in Kontext zu setzen und daraufhin neue Antworten zu erforschen und zu entwickeln.

Die WOCHENSCHAU Wirtschaft lädt Schüler*innen der Sek I über ein spielerisches Einstiegskapitel zunächst ein, sich grundlegende Konzepte wie Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigung sowie Modelle zu u.a. Angebot- und Nachfrage und zu menschlichem Verhalten (Homo oeconomicus bzw. cooperativus) zu erarbeiten. Hierauf greifen sie im weiteren Verlauf zurück, insbesondere in Kapitel 2: "Wohnst du schon oder lebst du noch?" Am Beispiel des Wohnungsmarkts geht es um Grundlagen wirtschaftlicher Ordnung sowie um politische Steuerungsinstrumente. Kapitel 3 weitet die Perspektive auf Zielkonflikte der Wirtschaftspolitik anhand der Fragestellung "Verschulden für das Klima?" Die allgegenwärtige Querschnittsfrage nach einer nachhaltigen Entwicklung wird vertiefend auch in einem anschließenden Exkurs aufgegriffen.

Mit dieser WOCHENSCHAU lernen Schüler*innen die Ursprünge des Wortes Politik kennen und erarbeiten sich verschiedene Politikbegriffe und –definitionen. Anhand des Themas Energie und Klimaschutz üben sie die Schritte einer begründeten Urteilsbildung. Mithilfe der 3 Dimensionen des Politischen (polity, politics, policy) analysieren sie das Fallbeispiel Mindestlohn, mit dem Politikzyklus die Energiewende. Schließlich setzen sie sich damit auseinander, dass demokratische Politik immer auch Partizipation bedeutet. Zum Heftabschluss machen sie selbst Politik und entwerfen ihr eigenes Projekt.

Dieses Themenheft nimmt die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf Gesellschaftslehre/GeWi auf und bietet den Schüler*innen der Sekundarstufe I einen multiperspektivischen Blick auf das Themenfeld Ernährung. Die Bezugswissenschaften Politik, Geographie und Geschichte werden in diesem Heft spielerisch und altersgerecht vereint. Für dieses Heft lohnt es sich, einen Blick in den Onlinebereich der WOCHENSCHAU zu werfen, da Sie dort Ergänzungen und Erläuterungen zum Heft finden, die Ihren Unterricht bereichern können.

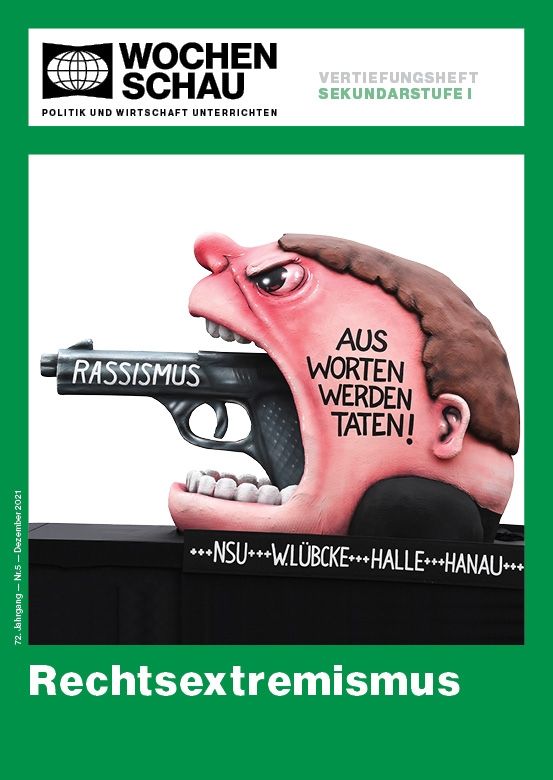

Das WOCHENSCHAU-Heft „Rechtsextremismus“ ermöglicht Schüler*innen der Sekundarstufe I die Auseinandersetzung mit Fragen wie „Was ist Rechtsextremismus?“, „Wo begegne ich Rechtsextremismus?“, „Wie äußert sich Rechtsextremismus?“ oder „Wie kann ich Rechtsextremismus begegnen?“ Dabei geht diese WOCHENSCHAU auf grundlegende Elemente rechtsextremer Einstellungen und Verhaltensweisen ein, bietet eine Einführung in das Konzept Gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, zeigt rechtsextreme Erlebniswelten in der Musik und auf Social Media auf und bespricht bestehende rechtsextreme Strukturen in Deutschland. Schließlich liegt ein Schwerpunkt auf der Frage, welche Möglichkeiten sich mir als Individuum, der Schule, der Gesellschaft und der Politik bieten, aktiv gegen Rechtsextremismus vorzugehen.

Was ist Globalisierung? Wer profitiert von ihr – und wer nicht? Wie wird mit globalen Problemen in einer globalisierten Welt umgegangen? Diese und weitere Fragen werden innerhalb des Basisheftes für die Sekundarstufe I „Internationale Politik II: Globalisierung“ bearbeitet. Dabei stehen die politischen, ökonomischen und sozialen Verflechtungen rund um die Welt im Fokus und es wird untersucht, wie sich diese bemerkbar machen. Schließlich wird hier auch in den Blick genommen, inwieweit sich diese durch die Corona-Pandemie verändert haben.

In diesem WOCHENSCHAU-Basisheft lernen die Schüler*innen der Sekundarstufe I den Sozialstaat kennen. Sie erwerben Kenntnisse über die unterschiedlichen Aufgabenfelder des Sozialstaates und lernen exemplarisch, wie der Sozialstaat in Deutschland aufgebaut ist. Zum Abschluss des Themenheftes setzen sich die Schüler*innen mit möglichen Zukünften des Sozialstaates auseinander.

Das Vertiefungsheft stellt die Frage nach dem Zusammenspiel von Demokratie und Schule: Wie und wo können Schüler*innen mitgestalten? Ermöglichen die bestehenden Strukturen echte Mitbestimmung oder nur Scheinbeteiligung? Was bedeutet Demokratie und wie hat sich der Begriff im Zusammenhang mit Schule gewandelt? Schließlich sollen die Schüler*innen in einer Zukunftswerkstatt selbst eine demokratische(re) Schule entwerfen.

Dieses Themenheft vermittelt problemorientiert, welche Funktionen Wahlen - 1insbesondere die Bundestagswahlen - und Parteien in einer Demokratie haben. Schüler*innen der Sekundarstufe I lernen die verschiedenen Parteien kennen. Durch handlungsorientierte Methoden wird den Schüler*innen das personalisierte Verhältniswahlrecht nähergebracht und die Schüler*innen können die Parteien im Parteiensystem einordnen. Darüber hinaus liefert das Heft kontroverse Materialien zur Diskussion um eine Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre.

Frieden durch Integration – so lautet der Kerngedanke der Europäischen Union. Tatsächlich ist es heute für EU-Bürger*innen eine Selbstverständlichkeit, in einem demokratischen und friedlichen Europa zu leben. Doch immer wieder wird die EU auch auf eine Bewährungsprobe gestellt: 2008/2009 durch die Wirtschafts- und Finanzkrise, 2015 im Umgang mit Flüchtlingen, 2019 in der Debatte um den Brexit, die mit der Befürchtung einhergeht, andere Länder könnten den Briten bald nachfolgen und jüngst in der Corona-Pandemie, in der sich die europäische Gemeinschaft einer nie dagewesenen Herausforderung gegenübergestellt sieht. Das Themenheft „EU“ für die Sekundarstufe I zeigt beispielhaft an der Diskussion um das Glyphosatverbot auf, inwiefern Schüler*innen als europäische Bürger*innen von politischen Entscheidungen auf EU-Ebene betroffen sind und führt an dieser Fallstudie die Lernenden problemorientiert in politische Entscheidungsprozesse der EU ein. Am Beispiel einer Flüchtlingsfamilie aus Idlib wird schließlich die Asyl- und Migrationspolitik der EU näher untersucht, in deren Kontext die Schüler*innen eine Konfliktanalyse durchführen sollen. Abschließend wirft das Themenheft mit Blick auf die zurückliegenden und zukünftigen Herausforderungen der EU die Frage nach der Zukunftsfähigkeit der EU auf. Das Basisheft ist anschlussfähig an alle Lehr- und Rahmenpläne der Sekundarstufe I und einsetzbar von der 5. bis zur 10. Klasse.

„Geschlecht“ ist politisch, ob in der persönlichen Entwicklung oder in gesellschaftlichen Aushandlungsprozessen. Die WOCHENSCHAU „Geschlechterverhältnisse“ bietet Schüler*innen der Sek I binnendifferenzierendes und sprachbildendes Material, um sich anhand aktueller, schüler*innennaher Debatten grundlegend mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es geht um gesellschaftliche Normen, die die Vielfalt von Körpern, Begehren und Verhaltensformen stark beschränken und sich bspw. im Sprachgebrauch ausdrücken; um das weiterhin bestehende Ungleichgewicht in Politik und Wirtschaft; um eigentlich schon für überwunden gehaltene Geschlechterdiskurse im kulturellen und politischen Feld, d.h. den Antifeminismus in der „Neuen“ Rechten und dessen Auswirkungen auf die Demokratie; um die Zusammenhänge zwischen dem Gender Pay Gap und dem Gender Care Gap und die internationale Verschiebung des Care Gaps; sowie um Möglichkeiten, unser Leben anders zu strukturieren, um die gesellschaftlichen Voraussetzungen für gleiche Partizipationsmöglichkeiten aller Menschen zu schaffen.

Bildung ist Menschenrecht und Menschenrechte brauchen Bildung. In diesem Vertiefungsheft befassen sich die Schüler*innen mit den Charakteristiken der Grund- und Menschenrechte und der Bedeutung der Menschenwürde. Sie fragen danach, für wen und wie Menschenrechte galten und gelten. Außerdem erfahren sie, wo Menschenrechte festgehalten sind. Anhand aktueller Problemfragen und konkreter Beispiele aus dem alltäglichen Leben werden Problemstellungen diskutiert und erörtert. Nach der Erarbeitung dieses Heftes ist es den Schüler*innen möglich, sich in den verschiedenen Menschenrechtskatalogen zurechtzufinden und für ihre eigenen Rechte einzustehen.