Räume und Orte

Journal für politische Bildung 2/2020

- unter Mitarbeit von

- Christian Boeser, Ole Jantschek, Daniel Kraft, Lars Meyer, Regina Münderlein, Kristin Narr, Andrea Pingel, Wibke Riekmann, Tom Urig, Florian Wenzel, Alexander Wohnig

Schwerpunkt dieser Ausgabe des JOURNAL ist die Frage nach Räumen und Orten der politischen Bildung. Als wir dieses Heft geplant haben, war die Vorstellung undenkbar, dass ein Virus demnächst das öffentliche Leben in diesem Land weitgehend stilllegen könnte. Oder dass Bildungsstätten für einen längeren Zeitraum geschlossen werden müssen, um einen Beitrag zur Eindämmung einer Pandemie zu leisten. Die Idee war, die Entwicklung neuer Formate, die sich verstärkende Vernetzung und die zunehmenden Kooperationen in der politischen Bildung zum Anlass zu nehmen, über Orte und Räume der politischen Bild…

| Bestellnummer: | JpB2_20 |

|---|---|

| EAN: | JpB2_20 |

| ISBN: | JpB2_20 |

| Reihe: | Journal für politische Bildung |

| Erscheinungsjahr: | 2020 |

| Seitenzahl: | 80 |

- Beschreibung Schwerpunkt dieser Ausgabe des JOURNAL ist die Frage nach Räumen und Orten der politischen Bildung. Als wir dieses Heft gepl… Mehr

- Inhaltsübersicht Inhalt MitDenken 4 Lars MeyerDer lernende Stadtteil – Demokratieim Quartier. Wie aufsuchende, inklusivepolitische… Mehr

- Autor*innen Dr. Christian Boeser hat Pädagogik, Politik und Psychologie studiert, ist Leiter des „Netzwerks politische Bildung Bayern“ u… Mehr

Schwerpunkt dieser Ausgabe des JOURNAL ist die Frage nach Räumen und Orten der politischen Bildung. Als wir dieses Heft geplant haben, war die Vorstellung undenkbar, dass ein Virus demnächst das öffentliche Leben in diesem Land weitgehend stilllegen könnte. Oder dass Bildungsstätten für einen längeren Zeitraum geschlossen werden müssen, um einen Beitrag zur Eindämmung einer Pandemie zu leisten. Die Idee war, die Entwicklung neuer Formate, die sich verstärkende Vernetzung und die zunehmenden Kooperationen in der politischen Bildung zum Anlass zu nehmen, über Orte und Räume der politischen Bildung neu nachzudenken.

Von der politischen Bildung sind in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl neuer Formate entwickelt, andere Orte des Lernens entdeckt und neue Informations- und Kommunikationskanäle erschlossen worden. Wie können Grundlagen demokratischen Verhaltens wirkungsvoller vermittelt werden? Wie kann zur Prävention von Extremismus beigetragen, der Einsatz digitaler Medien ausgebaut, das wachsende Interesses an gesellschaftlicher und politischer Partizipation gestärkt werden? Wie gelingt es, einen besseren Zugang zu schwierig erreichbaren Zielgruppen aufzubauen? Wie kann die zunehmende Bereitschaft, sich für öffentliche Angelegenheiten zu engagieren, gestärkt werden? Von diesen Fragen sind die Innovationen geleitet. Dabei ist auch deutlich geworden, dass die Relevanz von Orten und Räumen für die Praxis politischer Bildung genauer zu reflektieren ist und die vielschichtigen Prozesse zur Gestaltung von Räumen und der Wirkung von Orten für Bildungsprozesse bewusster zu machen sind. Räume sind nicht nur physisch vorhandene, eventuell mit Einrichtungsgegenständen gestaltete Einheiten, sie werden von Akteuren angeeignet und durch die jeweilige Nutzung in ihrer Bedeutung geprägt. Sie können z.B. die Zugänge zur Bildung erleichtern oder erschweren, sie können Bildungsprozesse fördern oder blockieren, sie können Motivation anregen oder auch lähmen, auf jeden Fall sind sie pädagogisch wirksam. In den Beiträgen dieses Heftes werden diese Aspekte aufgenommen.

|

Inhalt

MitDenken 4 Lars Meyer

10 Ole Jantschek, Alexander Wohnig 16 Regina Münderlein 22 Andrea Pingel, Tom Urig 28 Kristin Narr 34 Wibke Riekmann 38 Florian Wenzel, Christian Boeser

42 Theaterspiel als politische Bildung

46 Räume und Orte politischer Bildung |

MitDenken 4 Das Quartier gemeinsam leben

SchwerPunkt 10 Räume erkennen, nutzen, gestalten?

SchwerPunkt 28 Bildung und Medien gehören zusammen! |

|

ZeitZeugen 42 Das Theater ist eine Heimat

BildungsPraxis 48 Fußball ist nicht unpolitisch

ÜberGrenzen 70 Bildung in Zeiten von Corona |

2/2020

VorGänge 56 Corona wird auch die politische Bildung

62 Geschichten über Orte, Gebäude und

70 Daniel Kraft

76 u.a. Bundesjugendkonferenz „Politik für, mit

|

Dr. Christian Boeser

hat Pädagogik, Politik und Psychologie studiert, ist Leiter des „Netzwerks politische Bildung Bayern“ und akademischer Oberrat im Fachbereich Pädagogik an der Universität Augsburg. Er ist Initiator eines neuen Argumentationstrainings (www.politik-wagen.de) und forscht zu gesellschaftlichem Zusammenhalt und Streitkultur.

Ole Jantschek, M.A.,

ist Pädagogischer Leiter der Evangelischen Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung (et) in Berlin und Mitarbeiter der JOURNAL-Redaktion.

Daniel Kraft

ist Leiter der Stabsstelle Kommunikation und Pressesprecher der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) in Bonn. Der studierte Politologe moderiert zahlreiche der bpb-Livestreams und war vor seiner dortigen Tätigkeit Tagungshausleiter eines analogen Studienhauses in Dresden.

Dr. Lars Meyer,

Dipl. Päd.,ist als Moderator, Berater und Prozessbegleiter für Schulen, Verbände, zivilgesellschaftliche Gruppen, nationale und internationale Netzwerke im Kontext von beruflicher, politischer und sozialer Bildung tätig, u. a. seit 2015 für das Forum Eltern und Schule (FESCH).

Dr. Regina Münderlein

ist Professorin für Soziale Arbeit mit dem Schwerpunkt Jugendarbeit an der Hochschule Kempten. Sie hat langjährige Erfahrung in der Jugendarbeit, Jugendbildung und Erwachsenenbildung. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Kooperation von Schule und Jugendarbeit, Demokratiepädagogik, Jugend als Lebensphase und Lebenswelten von Jugendlichen.

Kristin Narr,

Medienpädagogin, beschäftigt sich insbesondere mit Fragen der Offenheit von und durch Bildung sowie partizipativen und kreativen Instrumenten und Formaten. Sie ist Herausgeberin des Handbuchs „Making-Aktivitäten mit Kindern und Jugendlichen“ (2016), Mitglied des Vorstands der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e. V. (GMK) und Teil des Redaktionsteams des Medienpädagogik Praxisblogs.

Andrea Pingel,

Theologin M.A., Dipl. Pol., ist Grundsatzreferentin im Berliner Büro der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit e. V. (BAG KJS) und seit vielen Jahren in der Jugendhilfe und der politischen Bildung auf Bundesebene engagiert.

Willy Praml

studierte Germanistik und Geschichte, Dozent für Kultur- und Theaterarbeit, Gründer und Leiter der freien Theatercompagnie "Theater Willy Praml" in Frankfurt am Main.

Wibke Riekmann,

Dr. phil., ist Professorin für Theorie und Praxis in der Sozialpädagogik an der MSH Medical School Hamburg. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Jugendarbeit, demokratische und politische Bildung sowie Literalitätsforschung.

Tom Urig,

Betriebswirt (VWA), ist Organisationsberater, BWL-Dozent und politischer Bildner. Er moderierte die Qualifizierungsreihe „Netzwerk Verstärker“ der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) und begleitete als Coach die Praxisprojekte der Teilnehmenden. Für die BAG KJS koordiniert er das Programm „Respekt Coaches“. Zuvor war er viele Jahre leitend in der Jugendhilfe und Sozialwirtschaft tätig, unter anderem als Geschäftsführer des Deutschen Bundesjugendrings.

Florian Wenzel, M.A.,

hat Sozialwissenschaften und politische Theorie in Kanada und England studiert. Er ist selbstständiger Moderator und Prozessbegleiter im Bereich des Demokratie-Lernens, interaktiver Veranstaltungsformate sowie partizipativer Evaluation. Zudem betreibt er die Bildungs- und Begegnungsplattform peripheria.de.

Dr. Alexander Wohnig

ist Juniorprofessor für Didaktik der Sozialwissenschaften an der Philosophischen Fakultät der Universität Siegen und Mitarbeiter der JOURNAL-Redaktion.

Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein

Antisemitismus ist Teil der deutschen Geschichte, aber auch der deutschen Gegenwart. Insbesondere in Schulen kommt es immer wieder zu antisemitischen Beschimpfungen oder gar Übergriffen. Lehrkräfte, aber auch alle anderen, die mit Jugendlichen arbeiten, sehen sich daher mit der Frage konfrontiert, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Das Buch hilft in diesem Sinne nicht nur dabei, verschiedene antisemitische Phänomene zu erkennen und einzuordnen, es bietet neben einführenden Texten auch zahlreiche Methoden für den Einsatz in der schulischen und außerschulischen Bildungsarbeit.

Dieses Jahrbuch thematisiert im Schwerpunkt den Zusammenhang von bürgerschaftlichem Engagement und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Ausdrücklich stehen dabei neben theoretischen Überlegungen zentrale unterschiedliche Handlungshorizonte aus den Bereichen Sport, Kultur, Integration und politische Bildung im Mittelpunkt. Das Kapitel „Diskurse“ deckt das engagement- und demokratiepolitische Spektrum von den Kommunen bis zur Europaebene ab. Inhaltlich haben wir dabei ein besonderes Augenmerk auf die Europawahl 2019 gelegt. Neben Beiträgen von sechs Spitzenkandidat*innen geht es dabei auch um die Europaagenda der Zivilgesellschaft. Im Weiteren diskutieren Autor*innen auf der Ebene von Bund und Ländern einige Themen für eine überfällige Reform des Gemeinnützigkeitsrechts. Die demokratiepolitische Perspektive der Engagementpolitik führt dann insbesondere auf Erörterungen im kommunalen Raum. Nicht zuletzt bietet das Jahrbuch einen Überblick über die Arbeit des Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement (BBE).

Journal für politische Bildung

Der Begriff Evaluation stammt aus dem Französischen (évaluer) und bedeutet so viel wie Bestimmen, Bewerten und Beurteilen. Die Fragen, was Evaluation und Evaluationspraxis im Kontext politischer Bildung für wen und aus wessen Perspektive bedeutet und auf welche Weise sie praktiziert wird, zeigen ein breites Spektrum an Reflexions- und Diskussionsmöglichkeiten auf, die sich allesamt auch unter dem Titel dieser Ausgabe „Wozu Evaluation?“ versammeln. Quantitativ im Heft am häufigsten vertreten ist der Begriff Wirkung mit mehr als 25 Treffern. Dass dieser nicht nur in der politischen Bildung mit besonderen Erwartungen verknüpft wird, ist einerseits verständlich, entlässt das Feld mit Blick auf die derzeitigen politischen Konjunkturwellen und erwartbaren Einsparungen andererseits aber auch nicht ohne den Auftrag, sich mit ihrer Bedeutung für Praxis und Forschung auseinanderzusetzen. Die Beschränkung von Evaluation auf Wirkung allein ist zu eng für die Vielfalt der politischen Bildung, wie in den Schwerpunktartikeln am Anfang des Heftes deutlich wird. Wie Evaluation in der politischen Bildung eingeordnet und kritisch beleuchtet werden kann, ist hier einzusehen. Es folgen Praxisbeiträge, die aufzeigen, wie Evaluationen in den verschiedenen Handlungsfeldern der politischen Bildung operativ zum Einsatz kommen und welche Potentiale und Herausforderungen einem dabei begegnen. Das Heft macht deutlich, dass Evaluation trotz ihres konjunkturellen Hochs durch Bundesprogramme wie dem Forschungs- und Transfervorhaben „PreVal“ schon immer ein zentrales Thema des Feldes war und dass, mit Blick auf die Adressat*innenperspektiven, auch aus guten Gründen.

Die politische Bildung muss sich mit Zukunftsvisionen und Utopien auseinandersetzen, um auf die ständigen Krisen und Unsicherheiten zu reagieren, vor allem aber, um diese pro-aktiv mitzugestalten. Sind Stapelkrisen, multiple Krisen, Dauerkrisenzustand die neue Realität? Welche Entwicklungsperspektiven und Zukunftsvisionen stehen dem gegenüber? Welche Folgen hat die aktuelle Häufung von Krisen auf individueller, gesellschaftlicher, politischer Ebene? Welche Aufträge und Anfragen ergeben sich daraus für die politische Bildung, insbesondere auch mit Blick auf das Generationenverhältnis?

Die vierte Ausgabe des JOURNALS widmet sich der Bedeutung von Bildungsstätten als wichtige Orte der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Zwar ist die Bildungsstätte nur einer von vielen und anderen Orten der politischen Bildung, übernimmt jedoch – und das nicht nur historisch betrachtet – mit ihren eigentümlichen Charakter eine besondere Stellung in der Landschaft der politischen Bildung. Als außeralltägliches Angebot bietet sie Menschen an anregungsreichen Orten wie Bildungszentren, Akademien, Tagungsstätten oder Jugendhöfen Raum, Zeit und Gelegenheit für diskursive Begegnung und Kommunikation. Dabei werden nicht nur Seminarreihen und Workshop-Formate, sondern auch lebensweltliche und praktische Bildungs- und Lernmöglichkeiten angeboten, um Demokratie erfahrbar zu machen. Doch die Bildungsstätten stehen zunehmend unter ökonomischen und politischen Druck. Bereits seit Jahren schrumpft ihre Landkarte in der Bundesrepublik zusammen und stellt auch große Träger zunehmend vor die Frage, ob und wie sie ihre Bildungsstätte(n) weiter bewirtschaften können (vgl. Waldmann in diesem Heft). Zur Wahrheit gehört aber auch, dass rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien, Gruppen und Strömungen, Bildungsstätten schließen wollen, weil deren weltoffenes und pro-demokratisches Programm nicht in ihr politisches Meinungsbild passt. Und auch mit Blick auf die Zukunft und die beabsichtigte Mittelkürzung für die politische Bildung im Doppelhaushalt 2024/2025 schaut es für die politischen Bildungsstätten eher düster aus (vgl. Klein, Vorsitzender des bap, Ausgabe 03/2023). Diese Ausgabe entwirft einen Gegenhorizont zu den eher mürrischen und mitunter eklatanten Rahmenbedingungen von Bildungsstätten und betont deren wichtigen Beitrag für die soziale Infrastruktur der politischen Bildung als auch deren handlungspraktische Impulse für die einzelnen Besucher:innen und Teilnehmer:innen. Dabei weitet das Magazin seinen Blick und schaut über die vermeintlich klassische Jugendbildungsstätte hinaus. Beleuchtet werden neben exemplarischen Einblicken in die Geschichte (vgl. Buhrmann in diesem Heft), Entwicklung und den aktuellen Stand (vgl. Wohnig in diesem Heft), ausgewählte Perspektiven wie die Bedeutung von Raum (vgl. Eble in diesem Heft) oder aber Schwerpunkte wie die Arbeit von Familienbildungsstätten (vgl. Müller-Giebeler in diesem Heft) oder Bildungszentren der Gewerkschaften (vgl. Venzke in diesem Heft). Die Gesamtschau der Eindrücke veranschaulicht das schöpferische Potential von Bildungsstätten als Orte der Demokratie. Denn in einer Zeit zunehmenden Populismus, politischer Polarisierung und gesellschaftlicher Spaltung sind sie wichtiger denn je. Sie bieten Menschen Sie bieten Menschen in einer Zeit mit und ohne Krisen die Möglichkeit, sich mit komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen und sich eine eigene Meinung im Austausch mit anderen zu bilden. Seit dem 07. Oktober dieses Jahres steht die Gesellschaft Kopf. Marc Grimm ordnet in diesem Heft den barbarischen Angriff der palästinensischen Terrororganisation Hamas im westlichen Negev auf Israel ein. Orte der politischen Bildung sind nicht nur jetzt gefragt, sich als Räume zu begreifen, an denen Antisemitismus und deren Funktionsweise und Erscheinungsformen thematisiert und reflektiert werden, können und sollten. Nicht nur Fachkräfte der politischen Bildung müssen in diesem Zusammenhang (weiter) mit Basiswissen ausgestattet werden, um „die notwendige Handlungssicherheit im Feld der Antisemitismusprävention zu erlangen“ (Grimm in diesem Heft). Bildungszentren wie die Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule in Hamburg, die Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main oder die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz, um nur einige von ihnen zu nennen, leisten hier seit vielen Jahren Pionierarbeit. Den Schwerpunkt dieser Ausgabe gestalteten Jana Trumann und Alexander Wohnig.

Rechte und rechtsextreme Strömungen etablieren sich zunehmend in der europäischen Parteienlandschaft. In Deutschland sind die jüngsten Wahlerfolge und aktuellen Umfragehochs der AfD an diese Entwicklungen anschlussfähig. Welche Aufgabe hat politische Bildung in Zeiten autoritärer Strömungen und Bewegungen? Wie lässt sich politische Bildung in autoritären Räumen gestalten? Und was brauchen politische Bildner*innen, um ihre Arbeit in einer sich zunehmend entgrenzenden Gesellschaft zu gestalten? Diese Ausgabe des Journal stellt sich der Herausforderung, ausgewählte Antworten und Überlegungen zu diskutieren. Das Heft schaut darauf, wie sich politische Bildung in diesen komplexen Zusammenhängen aufstellt, und gestattet einen differenzierten, aber auch vertieften Einblick in verschiedene Perspektiven, Zugänge und Bildungspraxen.

Das Demokratiefördergesetz befindet sich in der Anhörungsphase und wird möglicherweise noch im Jahr 2023 beschlossen und in Kraft treten. Diese Ausgabe des Journal kommentiert das Gesetz fachlich, fragt nach der Rolle der politischen Bildung und reflektiert, ob die politische Bildung sich dieses Gesetz aneignen kann bzw. aneignen will. Neben einer Einführung in zentrale Begrifflichkeiten im Demokratie-Kontext wird das Demokratiefördergesetz aus Sicht verschiedener ausgewählter Vertreter*innen der politischen Bildung kommentiert. Verschiedene Fachartikel aus der Praxis flankieren die Debat…

Im Heft wird der Frage nachgegangen, wie das Thema Krieg in der politischen Bildung aufgenommen werden kann bzw. wird. Dabei geht es u. a. um Informationen zu und Orientierungen in Konflikten, die Beschäftigung mit Desinformation/Fake News und um die Rolle von Medien in internationalen Konflikten. Zudem geht es darum, wie Jugendliche auf die Entwicklungen des Krieges sowie Bilder desselben reagieren, wie sich Prozesse der Militarisierung des Denkens und der persönlichen Positionierung vollziehen, wie Krieg und Gewalt im Alltag präsent sind und wie über den Krieg gesprochen wird. Weiter gil…

Die vielfältigen Arbeitswelten in Großindustrie, Handwerksbetrieben, öffentlicher Verwaltung, zivilgesellschaftlichen Organisationen usw. sind mit zahlreichen Herausforderungen konfrontiert. Z. B. sind Belegschaften heterogener geworden, die Klimakatastrophe verlangt nach ressourcenschonenden Produktionsweisen und nachhaltigen Produkten und nicht zuletzt führen die aktuell massiv steigenden Energiepreise zu gravierenden finanziellen Belastungen und bedrohen die Existenz zahlreicher Betriebe. Wie kann politische Bildung diese Prozesse begleiten? Damit ist auch die Frage nach der Bedeutung der jeweiligen Arbeitsverhältnisse für die Demokratie gestellt. Was kann politische Bildung dabei leisten und welche Formate und Aktivitäten bieten sich dazu an? Wie können aufsuchende politische Bildung, Angebote des Bildungsurlaubs, Diskurse bei Tagungen diese Themen aufgreifen? Einige Antworten geben die Beiträge dieses Hefts.

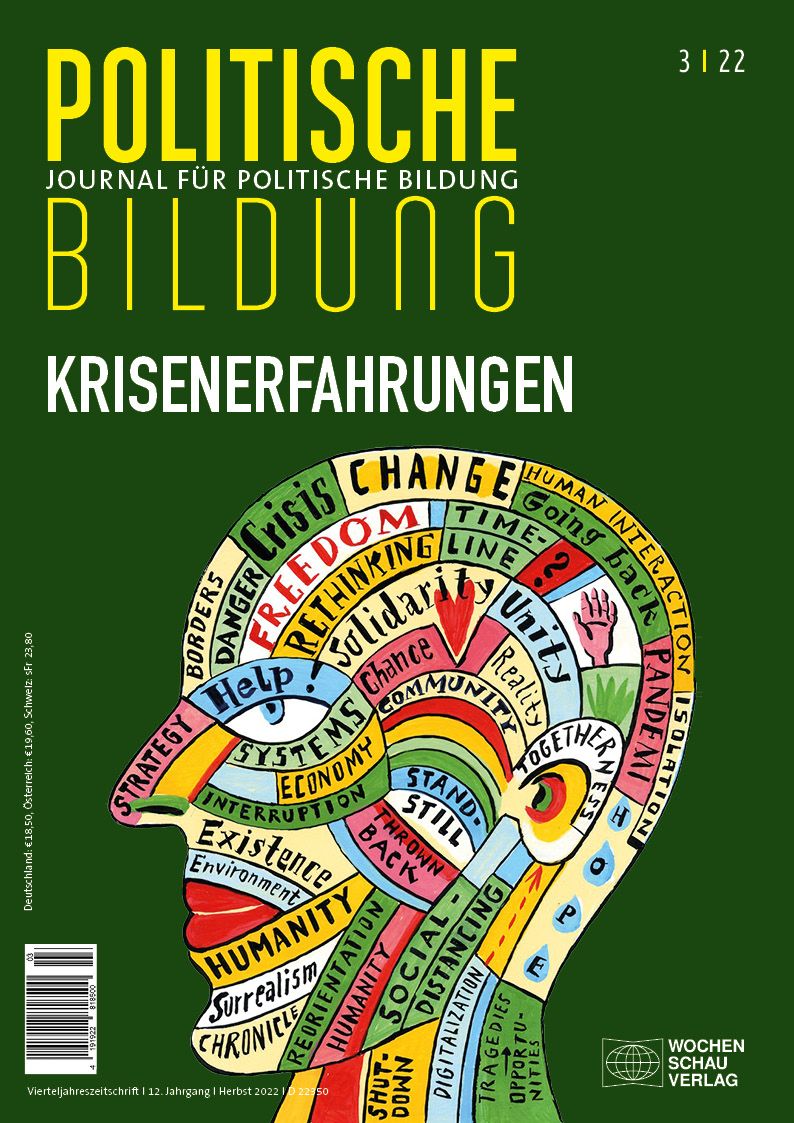

Krisenerfahrungen und was wir daraus lernen können. Vor nun über zwei Jahren wurde die Welt, unsere Gesellschaft und auch die politische Bildung durch die Corona-Pandemie in eine völlig neue Situation hineingeworfen: Die Verwundbarkeit vieler Strukturen, globaler Verflechtungen und eingespielter Routinen wurde schonungslos offengelegt; das gesellschaftliche, politische und persönliche Handeln zielte auf die Bekämpfung der Pandemie; von den Regierenden wurde Schutz und Sicherheit erwartet, die Politik reagierte mit Einschränkungen, um die massive Gesundheitskrise zu bewältigen; Wissenschaftler*innen hatten in einer Situation mit vielen Unbekannten enormen Einfluss auf Entscheidungen; eine physische Distanzierung war das probate Mittel, um Infektionen mit Covid-19 einzudämmen; Einrichtungen der politischen Bildung mussten ihre Tätigkeit einstellen und gerieten in eine existenzbedrohende Lage mit einschneidenden Folgen für Mitarbeitende. Wir wollen in dieser Ausgabe des JOURNAL zurückblicken, eine erste Bilanz ziehen und darüber nachdenken, wie ein Leben mit dem Virus aussieht. Welche Entwicklungen und Erfahrungen waren die Ausnahme, welche gehören ab jetzt dazu? Im Vordergrund stehen insbesondere die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche. Es liegen mittlerweile zahlreiche Ergebnisse empirischer Forschung vor. Erfahrungen mit Bildungsangeboten unter den Bedingungen räumlicher Distanz wurden reflektiert. Die Beiträge dieser Ausgabe sind Wortmeldungen aus einem Prozess kontinuierlicher Reflexion von Entwicklungen und Erfahrungen und nehmen auf eine umfangreiche Erkenntnis- und Wissensproduktion in zahlreichen empirischen Forschungsprojekten Bezug.

Wie Politik und Gesellschaft haben auch die Akteur*innen der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung geschockt und mit Entsetzen auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine am 24.02.2022 reagiert. Das Thema „Aufrüstung und Krieg(sgefahr)“ wurde im 16. Kinder- und Jugendbericht der Bundesregierung aus dem Jahr 2020 als einer von sieben Megatrends genannt, die die Demokratie (und die politische Bildung) aktuell und in den kommenden Jahren herausfordern. Die Wenigsten werden daran gedacht haben, dass diese Thematik so schnell in erschreckender Weise brisant wird.Das Thema „Zugänge“ nimmt verschiedene für die Praxis der politischen Bildung äußerst relevante Aspekte auf: Wie können in Bildungsprozessen Zugänge zu komplexen und abstrakten Fragestellungen und eventuell weit entfernten Themen eröffnet werden? Haben alle Jugendlichen und Erwachsenen die gleichen Zugangschancen zu Angeboten politischer Bildung? Was sind Gründe für die vielfach beklagte Ungleichheit der Zugänge? Welche Relevanz haben dabei Profile, eine milieugeprägte Ausstattung der Einrichtungen bzw. die Zusammensetzung der Mitarbeitenden? Wie sinnvoll ist es, wenig erreichbare Gruppen zu identifizieren oder Zielgruppen nach bestimmten Merkmalen eng und dekontextualisiert zu beschreiben? Kann eine Vernetzung mit unterschiedlichen Kooperationspartner*innen Zugänge zu unterschiedlichen sozialen Milieus und Communitys eröffnen? Werden mit digitalen Angeboten wirklich neue Adressat*innen erreicht? Auf welche Barrieren treffen neue Akteur*innen z.B. migrantischer Organisationen, die sich als Träger*innen politischer Bildung verstehen? Ein grundlegendes Ziel politischer Bildung ist es, einen Beitrag dazu zu leisten, allen Mitgliedern einer demokratischen Gesellschaft gleiche Möglichkeiten der gesellschaftlichen und politischen Teilhabe zu eröffnen. In der Praxis kann man jedoch den vielfachen Differenzen nicht entkommen, muss sie aber kritisch reflektieren.

Wer den „Bericht der Bundesregierung zu Stand und Perspektiven der politischen Bildung in der Bundesrepublik Deutschland“ (1992) mit dem 16. Kinder- und Jugendbericht zur „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“ (2020) vergleicht, erkennt schnell Trends der politischen Bildung der zurückliegenden 30 Jahre. Der erste Bericht bezieht sich auf politische Bildung insgesamt, der zweite „nur“ auf die Jugendbildung, doch Kontinuität besteht in der bleibenden Aufgabe der Befähigung der Menschen zu einer auf Mündigkeit zielende und auf normativen Grundlagen der Demokratie basierende Teilnahme und Mitgestaltung politischer Prozesse. Zeichen des Wandels sind, dass zahlreiche Akteure neuen Typs entstanden sind, innovative Arbeitsansätze sich etabliert haben, kontroverse Debatten um Konzepte geführt wurden und bestehende Herausforderungen sich in neuer Schärfe gezeigt haben (z. B. autoritäre Orientierungen, Ideologien von Ungleichheit, Rassismus, Antisemitismus und Diskriminierung, Erreichbarkeit von Zielgruppen). Diagnostiziert wurde eine Krise politischer Bildung, in die Debatten politischer Bildung hielten die Worte Zertifizierung und Qualitätsmanagement Einzug, die Evaluation von Projekten und Programmen wurde Standard. Dominierendes Förderprinzip wurde die befristete Förderung von Projekten, verbunden mit einem Steuerungsanspruch der Geldgeber. Diskurse um Migration, soziale Gerechtigkeit, Partizipation und Teilhabe, Inklusion sowie um Europäisierung, Digitalisierung und globale Krisen markieren aktuelle Herausforderungen, und immer wieder drängt die Frage nach Begriff und Selbstverständnis politischer Bildung auf die Agenda.

Globale Krisen sind für die politische Jugend- und Erwachsenenbildung ein zentrales Thema. Wie können abstrakte Fragestellungen oder Themen wie globale Gerechtigkeit, die Hintergründe von Migrationsbewegungen, die Ambivalenzen der Digitalisierung sowie der Globalisierung in Angeboten der politischen Bildung angemessen und für die Teilnehmenden nachvollziehbar bearbeitet werden? Kann politische Bildung zur Bewältigung globaler Krisen überhaupt beitragen? Übernimmt sie sich dabei nicht und weckt bei Teilnehmenden falsche Hoffnungen, wenn sie behauptet, in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion zu übernehmen oder zumindest einen relevanten Beitrag zur Überwindung von Krisen zu leisten? Die Ermutigung zum Handeln und die Vermittlung von Handlungskompetenzen sind konstitutive Bestandteile aller Konzepte politischer Bildung. Wie können Bildungsprozesse zu komplexen und abstrakten Themen gestaltet werden, wie weit müssen sie reichen, welche Dimensionen müssen sie umfassen, damit diese Ansprüche eingelöst werden können? Zunächst geht es sicherlich darum, das Ausmaß einer Krise zu begreifen, Ursachen, Hintergründe und Zusammenhänge zu analysieren, drohende Folgen zu sehen und Ideen zu Lösungen zu erarbeiten. Zur politischen Bildung gehört jedoch unabdingbar auch, sich mit Möglichkeiten individuellen und kollektiven Handelns zu befassen, um einen Beitrag zur Bewältigung einer Krise leisten zu können. An den Konzepten des Anthropozän, der Nicht-Nachhaltigkeit und der imperialen Lebensweise zeigen die Beiträge dieser Ausgabe die Komplexität der Problemlagen auf und unterstreichen die Herausforderungen für die Gestaltung von Bildungsprozessen.

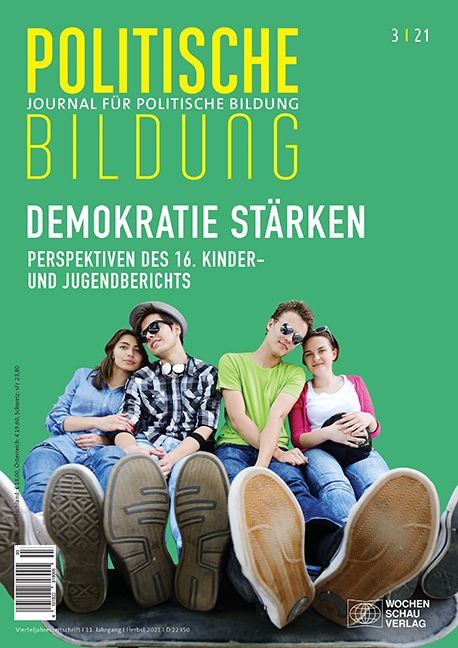

Die Bundesregierung ist verpflichtet, in jeder Legislaturperiode dem Deutschen Bundestag und dem Bundesrat einen „Bericht über die Lage junger Menschen und die Bestrebungen und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe“ vorzulegen. Im November 2020 wurde der von einer unabhängigen Kommission interdisziplinärer Expert*innen erarbeitete Bericht zum Thema „Förderung demokratischer Bildung im Kindes- und Jugendalter“ der Öffentlichkeit vorgestellt. Auf fast 700 Seiten bietet der Bericht einen systematischen, empirisch untermauerten, umfassenden Bericht zur politischen Bildung junger Menschen. Diese Ausgabe des "Journal" möchte die Fachöffentlichkeit mit Erkenntnissen des Berichts näher bekannt machen. Dabei hat sich die Redaktion entschieden, den Bericht primär aus der Perspektive der organisierten außerschulischen politischen Jugendbildung in den Blick zu nehmen.

Social Media sind einflussreiche Instrumente der politischen Meinungsbildung, insbesondere für Jugendliche. Gerade für deren Alltag hat sich die Trennung zwischen digitaler und analoger Welt überholt. Darauf muss sich die politische Bildung einstellen. Wie lässt sich eine kritische, politische Medienbildung fördern, die Kompetenzen vermittelt sowie Prozesse und Aktivitäten begleitet?

Seit mehr als einem Jahr leben wir in Zeiten von Corona. Im Lockdown hatte und hat die politische Bildung einerseits damit zu kämpfen, die Existenz der Einrichtungen zu sichern, Arbeitsplätze zu erhalten und wirtschaftliche Verluste möglichst auszugleichen. Andererseits galt es, unter den Bedingungen von Corona weiterhin Seminare und Veranstaltungen durchzuführen. Mit beeindruckender Kreativität und innovativen Ideen wurden neue Formate entwickelt. Die Reaktion der politischen Bildung war ein enormer Digitalisierungsschub, der Tagungsraum wurde ins Internet verlegt. Barcamps wurden online dur…

Für liberale, plurale, offene demokratische Gesellschaften sind Kontroversen und Konflikte elementar. Demokratische Gesellschaften sind geprägt von vielfältigen Interessen, durch Gruppierungen, die unterschiedliche Ziele verfolgen, von Menschen, die unterschiedliche Lebensformen bevorzugen, von Personen, für die verschiedene Wertesysteme oder Glaubensüberzeugungen relevant sind, durch Akteure, die soziale, technische und ökonomische Entwicklungen unterschiedlich oder konträr bewerten, durch Initiativen, Verbände und Parteien, die divergierende Vorstellungen davon haben, was notwendige und effiziente Lösungen für aktuelle Probleme sind und davon, wie sich die Gesellschaft weiterentwickeln sollte. Politische Jugend- und Erwachsenenbildung ist herausgefordert, sich mit den mannigfaltigen Aspekten der gesellschaftlichen Wirklichkeit, den kleinen, großen und globalen Krisen zu befassen und Hintergründe zu vermitteln, Ursachen zu analysieren, die Entwicklung begründeter Urteile und eigener Standpunkte zu ermöglichen, das Erkennen von Handlungsperspektiven zu fördern und dabei der Komplexität aktueller Problemlagen gerecht zu werden. Das handlungsleitende Prinzip der Praxis ist dabei das Kontroversitätsgebot, eines der drei im Beutelsbacher Konsens neben dem Überwältigungsverbot und der Teilnehmenden-/Subjektorientierung festgehaltenen Prinzipien, die insgesamt als Grundelemente einer Berufsethik politischer Bildner/-innen verstanden werden können. Kann politische Bildung in einem zunehmend polarisierten politischen Klima diesem Anspruch gerecht werden? Gibt es rote Linien, die in Kontroversen und konflikthaften Auseinandersetzungen nicht überschritten werden dürfen? Wie breit muss das Spektrum der vertretenen Meinungen sein, um einen reflexiven, urteilsbildenden Diskurs führen zu können? Zu beobachten ist, dass viele öffentliche Diskurse zum Spektakel werden oder sich vor allem diejenigen durchsetzen, die am lautesten schreien. Bei diesem Prozess spielen die Social Media eine große Rolle. Dort finden sich auch Meinungen zusammen, die sich ansonsten auf die Stammtischrunde in der Eckkneipe beschränken würden und sich nun im Resonanzraum Internet vernetzen. Darin zeigt sich auch eine Entleerung des demokratischen Prozesses und ein Bedeutungsverlust des argumentativen und inhaltlichen Streits um politische Positionen. Kontroversität ist jedoch deutlich mehr als das in entsprechenden Kommentaren vorherrschende Freund-Feind-Denken oder das Arrangement von Pro- und Kontra-Debatten. Kontroversität steht für Multiperspektivität, eine Haltung, die einen Konflikt oder eine gesellschaftliche Problemlage aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert und gleichzeitig die Bedingungen der Perspektiven reflektiert. Wie können Grenzen einer demokratischen Debatte, wie die Leitplanken von Kontroversen markiert werden? Als normativer Rahmen für Debatten gelten die Grundrechte des Grundgesetzes und die Menschenrechte. Alle weiteren Überlegungen zu einem begründeten Ausschluss aus einem Diskurs bauen darauf auf. Doch Grund- und Menschenrechte bilden keine eindeutigen Schranken. Wie die Rechtsprechung zeigt, sind auch diese genauer zu interpretieren. Auch diejenigen, die ihre eigene Position absolut setzen, schließen sich aus einem Streit um bessere Lösungen aus. Prinzipiell muss eine freiheitliche, liberale und offene Demokratie bei der Komplexität gesellschaftlicher Problemlagen in der Lage sein, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen. Dazu gehört jedoch auch, dass überlegt werden muss, welche Akteure einbezogen werden müssen, um tragfähige Lösungen für gesellschaftliche und politische Konflikte zu erzielen. Dazu bedarf es auch einer Erweiterung von Kritik- und Konfliktkompetenz als Ziel politischer Bildung.

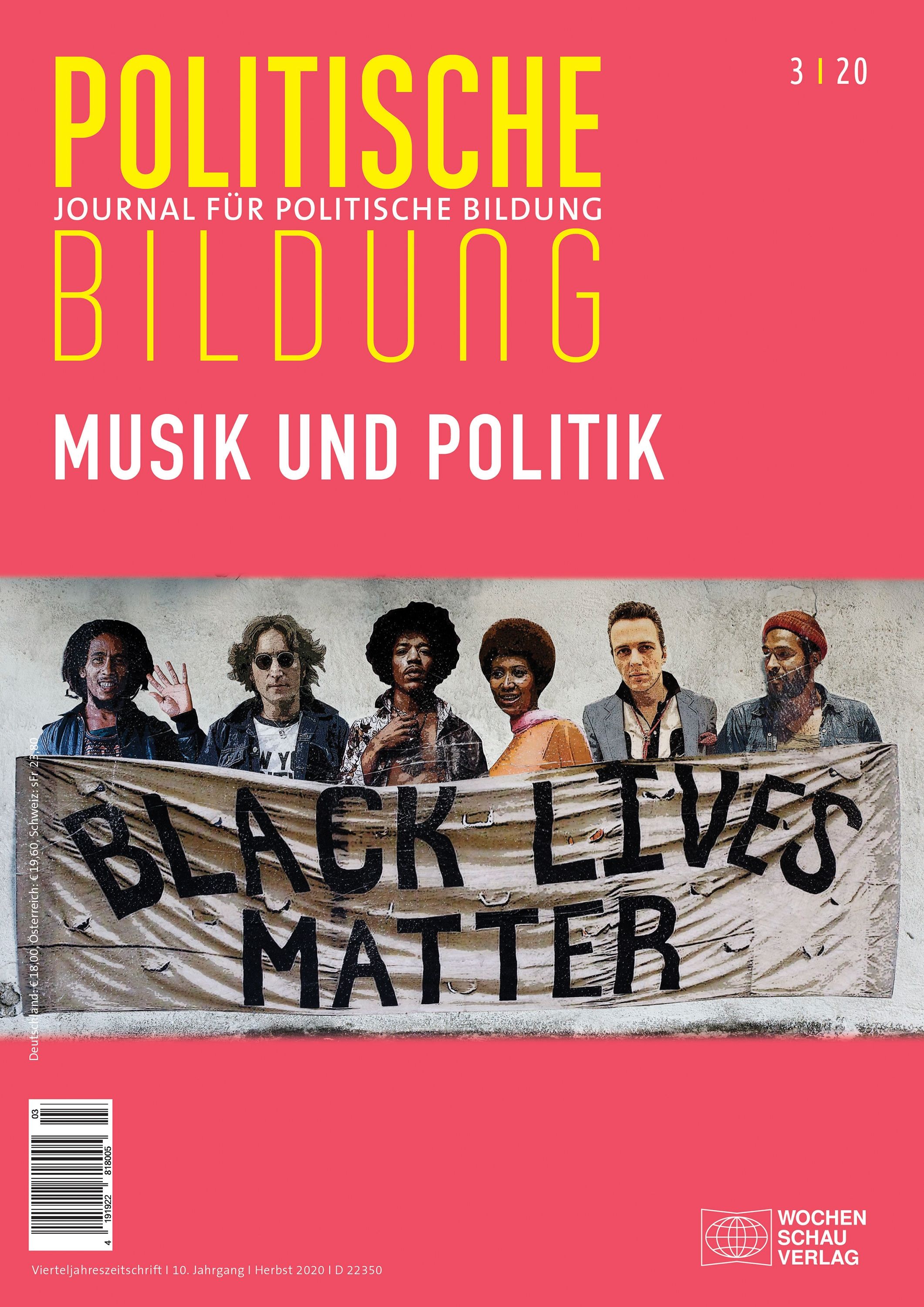

Musik ist ein lebensweltliches Medium, sie gibt Stimmungen, Gefühlen, Gedanken, Ideen und Sehnsüchten Ausdruck. Sie kann Gemeinschaft stiften, kann Element von Identität sein, kann Empfindungen zur Sprache bringen oder auch Einschätzungen gesellschaftlicher Entwicklungen und politische Botschaften enthalten. Sie kann provozieren, irritieren und skandalisieren, sie kann unterhalten, der Entspannung und der Zerstreuung dienen, sie kann aufrütteln und mobilisieren. Gerade diese vielfältigen Aspekte machen Musik für die politische Bildung interessant. Für die politische Bildung gilt es, das didaktische Potenzial von Musik zu entdecken und in der Praxis zu nutzen.

Gegenwärtig richten sich an die politische Bildung hohe Erwartungen. Angesichts eines zunehmenden Rechtspopulismus, einer verbreitenden Skepsis gegenüber der Demokratie, vielfachen unversöhnlichen gesellschaftlichen Debatten, der wachsenden Komplexität globaler Entwicklungen, aber auch des beeindruckenden Engagements junger Menschen für die Bewältigung von Zukunftsfragen, wird ein erhöhter Bedarf an politischer Bildung festgestellt. Welche Anregungen, Ideen, Erwartungen und Anforderungen haben mögliche Bezugswissenschaften für Konzepte und Praxis politischer Bildung bzw. auf welche Erkenntnisse von Bezugswissenschaften kann sie sich beziehen? Welche Orientierungen bieten verschiedene wissenschaftliche Disziplinen der politischen Bildung? Welche Prioritäten soll die politische Bildung aus dieser Perspektive setzen? Die Hauptbeiträge dieser Ausgabe fokussieren auf der Grundlage von Debatten und Erkenntnisse verschiedener Disziplinen Impulse für Konzepte und Praxis politischer Bildung. Der Blick von außen soll eine Reflexion aktueller Konzepte und eine Weiterentwicklung oder Vertiefung der Ansätze politischer Bildung ermöglichen und den oftmals vorherrschenden selbstreflexiven Diskurs um politische Bildung überwinden bzw. ergänzen. Die politische Bildung ist auf soziologisch informierte Analysen der Gesellschaft angewiesen. Gleichzeitig ist eine soziologische Grundbildung durch die Beschäftigung mit unterschiedlichen Ansätzen eine Einführung in eine für die politische Bildung konstitutive Multiperspektivität. Die Migrationsforschung zeigt Demokratiedefizite des gegebenen Systems auf, indem sie die Spannung zwischen Bürgerrechten, die immer noch weitgehend an die Zugehörigkeit zu einer Nation gebunden sind, und den allgemeinen Menschenrechten verdeutlicht. Die Psychoanalyse nimmt die emotionalen Grundlagen der Bildung des Subjekts in den Blick und zeigt, dass Mündigkeit nicht als erreichter Zustand, sondern als fortwährender Prozess begriffen werden muss. Sie macht bewusst, dass Wahrnehmungsweisen und Affekte die Menschen bis ins Unbewusste motivieren. Die Konfliktsoziologie arbeitet die Integrationsleistungen ziviler Konfliktanstrengungen heraus und hebt hervor, dass politische Bildung durch Vermittlung von Kompetenzen einer konstruktiven Bewältigung von Konflikten integrative Prozesse fördern kann. Am Beispiel der Debatten um Akzeptanz und Demokratiedefizit der Europäischen Union wird herausgearbeitet, welche Herausforderungen an politische Bildung die Beschäftigung mit multinationalen Organisationen mit sich bringt. Kann sie einen Beitrag zur Arbeit an einer transnationalen Identität leisten? Aus theologischer Sicht ist die Frage nach der Bedeutung des „Christlichen Menschenbilds“ bzw. des Menschenbilds in den Parteiprogrammen der sogenannten Volksparteien ein Beitrag zur Debatte um Grundwerte in der politischen Bildung. Die Geschichtswissenschaft schließlich regt dazu an, die Diskurse der politischen Bildung und die jeweils vorherrschenden Deutungsmuster historisch einzuordnen und zu reflektieren, um die eigene Eingebundenheit und die Beziehungen zu gesellschaftlichen Entwicklungen zu verdeutlichen.

Schwerpunkt dieser Ausgabe des JOURNAL ist die Frage nach Räumen und Orten der politischen Bildung. Als wir dieses Heft geplant haben, war die Vorstellung undenkbar, dass ein Virus demnächst das öffentliche Leben in diesem Land weitgehend stilllegen könnte. Oder dass Bildungsstätten für einen längeren Zeitraum geschlossen werden müssen, um einen Beitrag zur Eindämmung einer Pandemie zu leisten. Die Idee war, die Entwicklung neuer Formate, die sich verstärkende Vernetzung und die zunehmenden Kooperationen in der politischen Bildung zum Anlass zu nehmen, über Orte und Räume der politischen Bildung neu nachzudenken. Von der politischen Bildung sind in der jüngeren Vergangenheit eine Vielzahl neuer Formate entwickelt, andere Orte des Lernens entdeckt und neue Informations- und Kommunikationskanäle erschlossen worden. Wie können Grundlagen demokratischen Verhaltens wirkungsvoller vermittelt werden? Wie kann zur Prävention von Extremismus beigetragen, der Einsatz digitaler Medien ausgebaut, das wachsende Interesses an gesellschaftlicher und politischer Partizipation gestärkt werden? Wie gelingt es, einen besseren Zugang zu schwierig erreichbaren Zielgruppen aufzubauen? Wie kann die zunehmende Bereitschaft, sich für öffentliche Angelegenheiten zu engagieren, gestärkt werden? Von diesen Fragen sind die Innovationen geleitet. Dabei ist auch deutlich geworden, dass die Relevanz von Orten und Räumen für die Praxis politischer Bildung genauer zu reflektieren ist und die vielschichtigen Prozesse zur Gestaltung von Räumen und der Wirkung von Orten für Bildungsprozesse bewusster zu machen sind. Räume sind nicht nur physisch vorhandene, eventuell mit Einrichtungsgegenständen gestaltete Einheiten, sie werden von Akteuren angeeignet und durch die jeweilige Nutzung in ihrer Bedeutung geprägt. Sie können z.B. die Zugänge zur Bildung erleichtern oder erschweren, sie können Bildungsprozesse fördern oder blockieren, sie können Motivation anregen oder auch lähmen, auf jeden Fall sind sie pädagogisch wirksam. In den Beiträgen dieses Heftes werden diese Aspekte aufgenommen.

Als die DDR-Bürger im Herbst 1989 zu Hundertausenden in Leipzig, Dresden, Rostock, Berlin und vielen anderen Orten auf die Straßen gingen, um mutig und entschlossen gegen die SED-Herrschaft zu demonstrieren, brachten sie scheinbar unüberwindbare Verhältnisse ins Wanken und die Mauer zu Fall. Mit dem Sturz der kommunistischen Diktatur gelang ihnen der Aufbruch in die Demokratie, in eine neue Zeit. Schon ein knappes Jahr später waren die Deutschen wiedervereinigt, die Teilung Europas im Kalten Krieg war Geschichte. Das Ende der DDR und die deutsche Einheit waren zugleich Ausgangspunkte für tiefgreifende gesellschaftspolitische Umbrüche mit nachhaltigen Wirkungen bis in die Gegenwart. Viele ältere Menschen erinnern sich heute mit Stolz an die Zeit der Wende. Für die Jüngeren dagegen liegt dieses Datum weit in der Vergangenheit. Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte erscheinen vielen Menschen unter 40 häufig selbstverständlich, die Unterschiede zwischen Diktatur und Demokratie sind oftmals nicht präsent. Auch die dramatischen Ereignisse des Revolutionsherbstes oder des folgenden deutschen Einigungsprozesses sind für jüngere Menschen oft nur schwer nachzuvollziehen. Bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland in diesem Jahr war die Wahlkampfparole der AfD unübersehbar und viel diskutiert: „Hol dir dein Land zurück – Vollende die Wende“. Zudem ging die Partei mit einem Slogan an den Start, der ursprünglich als Ruf der Friedlichen Revolution von 1989 in die Geschichtsbücher einging: „Wir sind das Volk!“. Doch die derzeitige Situation in Deutschland ist nicht vergleichbar mit der Lebenswirklichkeit in der DDR – genau das wird allerdings impliziert. Menschen, die vor 30 Jahren im SED-Staat auf die Straße gegangen sind, forderten Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Versammlungs-, Rede- und Reisefreiheit. All diese Freiheiten haben Menschen im heutigen Deutschland – auch im Osten. Und dennoch ziehen Populisten und Rechtsradikale immer wieder Parallelen zwischen der Diktatur damals und der heutigen Zeit. Die Sorgen vieler Menschen im Osten werden missbraucht und Unzufriedenheiten angeheizt, indem behauptet wird, in Deutschland herrsche keine Meinungsfreiheit, es gäbe keine freien Medien und die Regierung handle willkürlich und unterdrücke oppositionelle Stimmen. So will man sich in die Tradition der Friedlichen Revolution setzen. In einer offenen Erklärung haben darum ostdeutsche Prominente und frühere DDR-Bürgerrechtler/-innen der AfD vorgeworfen, das Ende der DDR für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Mit ihrem Slogan „Vollende die Wende“ holt die AfD Menschen bei ihrem Frust ab – dem verbreiteten Gefühl, man sei Verlierer der Deutschen Einheit. Die AfD setzt auf das Gefühl, dass damals gemachte Versprechungen teils nicht eingehalten wurden, Vorstellungen sich nicht erfüllt haben. Diese Erzählung funktioniert oftmals, und das hat vielschichtige Gründe: Etwa das in der DDR verlorene Vertrauen in die Politik, die biografischen Brüche, die für die allermeisten Ostdeutschen die Wende 1989 bedeutete, immer noch vorhandene Mängel in der Infrastruktur und wirtschaftliches Ungleichgewicht – noch immer liegt die Rente im Osten deutlich unter der im Westen. Die Jubiläumsjahre 2019 und 2020 bieten uns 30 Jahre später nun in dieser Ausgabe des Journal die Gelegenheit, in verschiedenen Zusammenhängen daran zu erinnern. Dabei geht es in der politischen Bildungsarbeit aber nicht nur darum, historisches Wissen über den Aufbruch in die Demokratie, sondern auch zentrale demokratische Werte zu vermitteln. Angesichts der sich verändernden politischen Kultur im vereinigten Deutschland der Gegenwart steht die politische Bildung dabei heute vor ganz besonderen Herausforderungen. Dieser Aufgabe gilt es sich entschlossen und engagiert zu widmen.

Dieter Bohlen wollte im November 2018 in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ der fünfjährigen Melissa nicht glauben, dass sie und ihre Eltern aus Herne kommen … Journalisten kritisierten Bohlens Verhalten, denn durch die Fragen nach der Herkunft werde man schon als Kind „fremdgemacht“. Dieses Phänomen nennt sich „Othering“ und ist eine Abgrenzungspraxis, die die „Anderen“ in Differenz zu den „Eigenen“ konstruiert. Betroffene empfinden das oft als Rassismus. Der Begriff „Heimat“ spielt hier eine große Rolle. In diesem Kontext hat in den vergangenen Monaten ein Buch die Diskussionen in Deutschland geprägt: „Eure Heimat ist unser Albtraum“, das das Thema aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Heimat als Traum oder Albtraum? Diese Ausgabe des Journal geht dem Begriff in seinen verschiedenen Facetten und aus unterschiedlichen Perspektiven auf den Grund.

In den vergangenen Jahren sind Orte wie Chemnitz, Clausnitz, Heidenau und Freital als Chiffren für fremdenfeindliche Gewalt deutschlandweit und auch international bekannt geworden, ebenso wie bereits zuvor die PEGIDA-Hochburg Dresden. Zu gewalttätigen Ausschreitungen in Chemnitz kam es im Sommer 2018 nach einer Auseinandersetzung, bei der ein Deutsch-Kubaner durch Messerstiche tödlich und zwei weitere schwer verletzt worden waren. Rechte und rechtsextreme Gruppen hatten aufgrund von Nachrichten zum Migrationshintergrund der mutmaßlichen Täter zu Demonstrationen aufgerufen. Im Internet wurden Falschinformationen verbreitet, wonach der Getötete eine deutsche Frau vor sexueller Belästigung durch Migranten beschützt habe. In der Folge kam es zu ausländerfeindlichen und antisemitischen Ausschreitungen, organisierte Rechte und Neonazis griffen tatsächliche oder vermeintliche Migranten, Gegendemonstranten, Polizisten sowie Pressevertreter und unbeteiligte Passanten sowie ein jüdisches Restaurant an. In den folgenden Tagen und Wochen gab es zahlreiche Demonstrationen und Gegenproteste. Mobilisiert hatten die rechtspopulistische Bürgerbewegung „Pro Chemnitz“, die neonazistischen Parteien NPD, „Der III. Weg“ und „Die Rechte“, ebenso die Kameradschaftsszene, Hooligangruppen, PEGIDA und die Identitäre Bewegung. Der Verfassungsschutz Berlin sprach von einem „offenkundigen Schulterschluss“ von Rechtsextremisten mit der AfD. Zu einer handfesten Regierungskrise wurden die Ereignisse von Chemnitz durch die Causa Hans-Georg Maaßen. Als erste Vertreterin der Bundesregierung besuchte Familienministerin Franziska Giffey die sächsische Stadt. „Sicherheit heißt nicht nur gute Polizeiarbeit, sondern Sicherheit heißt auch Prävention, heißt Jugendarbeit, heißt politische Bildung, heißt Engagement und heißt Zusammenstehen“. Konkret wolle die Familienministerin deutlich mehr Geld für politische Bildung bereitstellen. Einige Tage später folgte im September 2018 die (erneute) Ankündigung eines Gesetzes zur Förderung der Demokratie. Dieses müsse klar machen: „Es ist auch die Aufgabe des Staates, die demokratische Bildung junger Menschen auf allen Ebenen zu organisieren“. Das Programm „Demokratie leben!“ sei hilfreich, aber man müsse fragen, wie man von Modellprojekten zu einer strukturellen Förderung komme, so Giffey. Das Programm „Demokratie leben! Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit“ des BMFSFJ startete im Januar 2015. Die Fördersumme für das Jahr 2019 beträgt nach signifikantem Aufwuchs insgesamt 115,5 Millionen Euro. Zudem ist ebenfalls seit 2018 das beim BMI angesiedelte und mit 100 Millionen Euro hinterlegte „Nationale Präventionsprogramm gegen islamischen Extremismus“ in Kraft. Im Mai 2018 hatte Giffey angekündigt, „Demokratie leben!“ nach 2019 zu entfristen. Diese Programme sowie das angekündigte „Demokratiefördergesetz“ führen laut Benedikt Widmaier, dem verantwortlichen Redakteur dieser Ausgabe des JOURNAL, zu einem signifikanten Strukturwandel der non-formalen politischen Bildung in Deutschland und zu einer förderpolitischen Schieflage zwischen den Strukturen der genannten „neuen“ und der „alten politischen Bildung“, der mit den Förderungen der politischen Jugendbildung aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes (KJP) sowie der politischen Erwachsenenbildung durch die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) lediglich ca. 20 Millionen Euro zur Verfügung stehen. In dieser Ausgabe des JOURNAL wird der angesprochene Strukturwandel der politischen Bildung in verschiedenen Facetten diskutiert und eingeordnet.

Die Ereignisse um die Studentenproteste des Jahres 1968 werfen ihr Licht und ihre Schatten auch 50 Jahre später noch immer bis in die Gegenwart. Für die einen ist es ein mythologisch aufgeladenes Jahr, der Beginn einer demokratischen Neugründung der Bundesrepublik nach der als restaurativ empfundenen Nachkriegszeit unter Adenauer, für andere der irrsinnige Abgang vom erfolgreichen Weg eben dieser Ära und die Vorgeschichte des Terrorismus. Der alte 68er-Spruch „Unter dem Pflaster liegt der Strand“ spiegelt die ambivalente Zeit der Studentenproteste wider; die Studierenden hegten einen fast religiösen Glauben, man könne in der Ära der „Fundamentalliberalisierung“ (Jürgen Habermas) das Paradies auf Erden errichten, verbunden mit der Empörung darüber, dass der Kapitalismus das nicht schafft. Unter dem Panzer der verbauten urban-kapitalistischen Realität ein Stück grüne Wohlfühlutopie – gepaart mit Ironie, Hedonismus und Militanz. Immerhin spielt der Spruch darauf an, dass Straßenpflaster häufig auf einem Sanduntergrund verlegt wird, und Pflastersteine eine beliebte Waffe im Straßenkampf waren und sind. Die französische Version „Sous les pavés, la plage“ ist bei den Pariser Unruhen im Mai 1968 populär geworden. Rudi Dutschke, der wichtigste Wortführer der deutschen Studentenbewegung, sprach von einer „Vergeudungsgesellschaft“. In einem Interview mit dem Spiegel, das seinerzeit für viel Aufsehen sorgte, sagte er 1967: „Die für profit- und herrschaftsorientierte Gesellschaftsordnungen typischen Konsumtionsexzesse – Kriege sowie die ungeheuren toten Kosten; Rüstung, unnütze Verwaltung und Bürokratie, unausgenutzte Industriekapazitäten, Reklame – bedeuten eine systematische Kapitalvernichtung. Die wiederum macht es unmöglich, den Garten Eden historisch zu verwirklichen.“ Der Garten Eden der Studentenbewegung, der Strand unter dem Pflaster, wurde programmatisch im Namen der Zeitschrift Pflasterstrand (1976-1990), des Sprachrohrs der linken Sponti-Szene in Frankfurt am Main und Vorläuferin des heutigen Stadtmagazins Journal Frankfurt. Daniel Cohn-Bendit war einer der Protagonisten, Joschka Fischer und Claus Leggewie schrieben für Pflasterstrand, ebenso wie Thomas Schmid und Alexander Gauland. Die Revolte hat in Rudi Dutschke sehr früh ihren wichtigsten und charismatischsten Kopf verloren. Im April 1968 wurde das Attentat auf ihn verübt, an dessen Folgen er 1979 gestorben ist. „Die Zeit hat uns geprägt, und wir haben die Zeit geprägt“ – das schreibt Gretchen Dutschke, seine Witwe, im Epilog ihres neuen Buchs „1968 – Worauf wir stolz sein dürfen“. Und sie fährt fort: „Darauf können wir und all die Millionen Menschen in Deutschland, die etwas von dem damals Erreichten verstanden haben und ihr Leben frei, bewusst, auch kritisch gestalten, [...] stolz sein; stolz auf dieses Land – Deutschland.“ Weniger ambivalent als diese kurze episodische Skizze gibt sich die heutige Bewertung von ’68: In den politischen Zielen weitestgehend gescheitert, aber höchst erfolgreich in ihrem Beitrag zu kultureller Liberalisierung, gesellschaftlichem Wertewandel und demokratischer Erziehung und Bildung – und darum geht es in dieser Ausgabe des Journal. Bei der Demokratisierung der Bildung ging es um eine bewusste (Re-)Politisierung der Bildungsarbeit, die im einzelnen Lernsubjekt fundieren sollte (Oskar Negt). Aus dem demokratischen Aufbruch der 68er-Bewegung haben sich in den 1970er Jahren u. a. die Neuen Sozialen Bewegungen entwickelt, beispielsweise die Umwelt-, Friedens- und Frauenbewegung. Diese Bewegungen hatten in mehrfacher Hinsicht auch einen pädagogischen Impetus: Sie wollten politisches Bewusstsein schaffen, aufrütteln und zur Teilnahme aufrufen. „Unter dem Pflaster ist der Strand“ war das filmische Debüt der Regisseurin Helma Sanders-Brahms aus dem Jahr 1975. Es wurde zu einem zentralen Film der deutschen Frauenbewegung und ’68 im Allgemeinen.

Unsere „Gesellschaft der Singularitäten“ (Andreas Reckwitz) entsteht am Kreuzungspunkt kultureller, ökonomischer und technologischer Wandlungsprozesse und ist durchzogen von Prozessen der Vereinzelung. Spätestens seit den 1990er Jahren befinden wir uns demnach in einer Spätmoderne, in der Besonderheit und Einzigartigkeit herausragende Rollen erhalten. In den 1970er Jahren findet in den westlichen Ländern – auch beeinflusst durch die Kulturrevolution der Zeit um 1968 (vgl. Journal 4/18) – ein Wandel der leitenden Lebenswerte statt: Anpassung an das Allgemeine verliert an Rückhalt, Entfaltung und Verwirklichung des Selbst gewinnen an Überzeugungskraft – das Streben nach einzigartigen, subjektiv befriedigenden Identitäten im Berufsleben, in der Partnerschaft, in der Freizeit und im Konsum – eine wahre Selbstverwirklichungsrevolution. Kultureller geht mit ökonomischem Wandel zusammen: Ein Großteil von Wertschöpfung und Erwerbstätigkeit findet sich nun im Dienstleistungssektor. Dies hat Auswirkungen auf Seiten des Konsums wie der Erwerbsarbeit; es findet eine neue Konsumentenrevolution statt, die weniger auf Massenkonsum von Standardgütern setzt als auf symbolische Güter, Erlebnisse, Dienste und mediale Formate in großer Differenziertheit. DIe Entindustrialisierung fördert die Expansion der Wissensökonomie für Hochqualifizierte, eine hochgradig subjektivierte Arbeit im permanenten Wettbewerb um Höchstleistungen: Eine liberalisierte Ökonomie, die nicht nach dem Durchschnitt strebt, sondern nach Exzellenz; die nicht nur Einkommen, sondern auch persönliche Befriedigung verspricht. Die dritte Größe, der laut Reckwitz den Wandel von der Gesellschaft der Gleichen zur Gesellschaft der Singularitäten vorantreibt, ist die digitale Revolution. Die Technik der Industriegesellschaft wirkte standardisierend, die digitale Technologie der Spätmoderne wirkt in mehreren Hinsichten singularisierend. Im Internet findet ein Wettbewerb um Aufmerksamkeit statt, in dem nur Differenz heraussticht, die digitale Welt ist auf das Individuum zugeschnitten. An die Stelle der allgemeinen medialen Öffentlichkeit treten partikulare Communities, die sich jeweils selbst bestätigen. Das verstärkt die Herausforderung des liberalen politischen Systems, auch durch Populismus. Seine Attraktivität gewinnt dieser aus der neuen Spaltungslinie, die zwischen kosmopolitisch orientierten „Liberalisierungsgewinnern“ und traditionalistisch eingestellten „Liberalisierungsverlierern“ verläuft. Insbesondere diejenigen, die sich als Verlierer der oben beschriebenen Veränderungen sehen und einen ökonomischen und/oder einen kulturellen Verlust fürchten, werden von ihm angesprochen. Gesellschaftsdiagnosen haben Konjunktur und bestimmen den gesellschaftlichen und politischen Diskurs teilweise maßgeblich mit. Diese Ausgabe des Journal benennt gängige Standortbestimmungen, bringt sie mit Phänomenen wie Digitalisierung, Ökonomie und Populismus in Verbindung und versucht, diese für die politische Bildung urbar zu machen.

Aktuelle Umfragen belegen: Die Verschwörungstheorie, einst eine Denkfigur der Selbstisolation, ein Exerziersport von Spinnern an der Peripherie, breitet sich aus. Sie wandert von den Rändern in Richtung Zentrum und wird diskursmächtig – und zwar zur Rechten wie zur Linken“ – so diagnostizierte der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen im Frühjahr 2017 die gegenwärtige „Zeit des großen Verdachts“. In der Auseinandersetzung mit Verschwörungstheorien muss man zunächst anerkennen, dass Verschwörungen real existieren. Die Geschichte ist voller Beispiele, wie Menschen sich im Geheimen zusammengeschlossen haben, um ihre Macht zu sichern und auszubauen. Es ist also nicht von vornherein abwegig, Ereignisse darauf zu prüfen, ob sie das Ergebnis einer Verschwörung waren oder sind. Problematisch wird dieser Vorgang jedoch, wenn der Verdacht einer Verschwörung nicht fallengelassen wird, sobald er sich als falsch erwiesen hat. Verschwörungstheorien versuchen, Zufälle oder Ereignisse, auf die Menschen im Allgemeinen keinen direkten Einfluss ausüben können, durch den Plan einer großen Weltverschwörung zu erklären. Doch wie können komplexe Sachlagen verständlich erklärt werden? Durch das Internet wird zunehmend deutlich, wie weit Verschwörungsideologien in der Gesellschaft verbreitet sind. Dies liegt an der Demokratisierung des Netzes, also der Möglichkeit für alle, ihre Meinung zu veröffentlichen. Was früher nur in einzelnen Studien als Einstellungen der Menschen zutage trat, wird heute täglich von den Menschen in die Öffentlichkeit gesendet. In den Sozialen Medien zeigt sich, dass Verschwörungsideologien, Fake News und Propaganda nicht nur von vermeintlichen gesellschaftlichen Randpersonen verbreitet und geglaubt werden. Der oftmals skandalisierende Ton, das Zusammenspiel von einfachen Erklärungen und der Benennung von Schuldigen ist für die breite Masse attraktiv; und dies vollkommen unabhängig von Geschlecht, Alter oder Bildung. Doch wie erkennt man derartige Unwahrheiten im Zwiegespräch, an Stammtischen und in den Medien? Durch die Konfrontation mit Propaganda, Desinformation und Verschwörung als Angstfigur des rationalen Austauschs von Argumenten wird eines unabweisbar deutlich: Aufklärung und Diskurs brauchen heute neue Formen. Es reicht nicht mehr, einfach nur Positionen auszutauschen, weil in der „Zeit des großen Verdachts“ die gemeinsame Gesprächsgrundlage zwischen vielen Menschen weggebrochen ist. Man muss deutlich machen, was überhaupt als Beweis taugt, welche Quellen man verwendet, wie man zu den eigenen Ansichten und Gewissheiten gelangt ist, denn Demokratie lebt – trotz vieler erschreckender Gegenbeispiele – von der Idee der Mündigkeit. Diesen und den oben ausgeworfenen Fragestellungen der politischen Bildung im Kontext von „Propaganda – Desinformation – Verschwörung“ widmet sich diese Ausgabe.