Vertrieben, geflohen - angekommen?

Das Thema Flucht und Vertreibung im Geschichts- und Politikunterricht

- herausgegeben von

- Manfred Quentmeier, Martin Stupperich, Rolf Wernstedt

- unter Mitarbeit von

- Michele Barricelli, Mathias Beer, Vera Hanewinkel, Andreas Kossert, Dirk Lange, Julian Lehmann, Edmund Nowak, Rainer Ohliger, Jochen Oltmer, Ibrahim Özkan, Henning Pieper, Jan M. Piskorski, Patrice G. Poutrus, Manfred Quentmeier, Simone Rose, Martin Stupperich, Alina Laura Tiews, Julia Vogel, Rolf Wernstedt

Die enorme Anzahl der Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung, Bürgerkrieg und sozialem Elend in Europa Schutz suchen, wird zur Herausforderung für den Zusammenhalt des Kontinents und für die politische Stabilität Deutschlands. In diesem Band wird das Phänomen Flucht und Vertreibung in einen größeren historisch-politischen Zusammenhang gestellt und mit der aktuellen Migrationskrise in Verbindung gesetzt. Die Beiträge beleuchten aus historischer, politikwissenschaftlicher, psychologischer und didaktischer Sicht zahlreiche Aspekte der hochkomplexen Flüchtlingsthematik. Auch Sonderaspekte w…

| Bestellnummer: | 40352 |

|---|---|

| EAN: | 9783734403521 |

| ISBN: | 978-3-7344-0352-1 |

| Reihe: | Wochenschau Wissenschaft |

| Erscheinungsjahr: | 2016 |

| Seitenzahl: | 240 |

- Beschreibung Die enorme Anzahl der Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung, Bürgerkrieg und sozialem Elend in Europa Schutz suchen, w… Mehr

- Inhaltsübersicht Vorwort der Herausgeber Manfred Quentmeier, Martin Stupperich, Rolf Wernstedt Vertrieben, geflohen – angekommen? Das Thema… Mehr

- Autor*innen Prof. Dr. Michele Barricelli seit 2009 Professor für Didaktik der Geschichte an der Leibniz Universität Hannover und seit 20… Mehr

Die enorme Anzahl der Menschen, die auf der Flucht vor Verfolgung, Bürgerkrieg und sozialem Elend in Europa Schutz suchen, wird zur Herausforderung für den Zusammenhalt des Kontinents und für die politische Stabilität Deutschlands. In diesem Band wird das Phänomen Flucht und Vertreibung in einen größeren historisch-politischen Zusammenhang gestellt und mit der aktuellen Migrationskrise in Verbindung gesetzt. Die Beiträge beleuchten aus historischer, politikwissenschaftlicher, psychologischer und didaktischer Sicht zahlreiche Aspekte der hochkomplexen Flüchtlingsthematik. Auch Sonderaspekte wie Filme über Flucht und Vertreibung sowie der Umgang mit fluchtbedingten Traumata werden berücksichtigt und die Entwicklung der Asylpolitik in Deutschland ausführlich erörtert.

Der Band will dazu beitragen, den Angstreaktionen in Teilen der Bevölkerung zu begegnen und das historisch-politische Denken in rationalere Bahnen zu lenken. Er wendet sich vor allem an Lehrende in Schule, Hochschule und Erwachsenenbildung sowie an alle, die sich für das Thema interessieren oder sich mit der Problematik von Flucht und Vertreibung näher auseinandersetzen wollen. Für die tägliche Arbeit der Lehrenden enthält das Buch wertvolle Hinweise auf Materialien zur Behandlung des Themas im Unterricht. Es bietet eine Fülle von Hinweisen und Anregungen zur Bearbeitung der entscheidenden Fragen, wie die Integration von Flüchtlingen und Migranten gelingen kann und welchen Beitrag die international seit langem geforderte Menschenrechtsbildung in unseren Schulen dazu leisten sollte.

Vorwort der Herausgeber

Manfred Quentmeier, Martin Stupperich, Rolf Wernstedt

Vertrieben, geflohen – angekommen? Das Thema Flucht und Vertreibung im Geschichts- und Politikunterricht

Rolf Wernstedt

Gedanken eines Politikers zur politischen, organisatorischen und geistigen Bewältigung der Flüchtlingsfrage

Flucht und Vertreibung in historischer und zeitgeschichtlicher Sicht

Jochen Oltmer

Gewaltmigration und Flüchtlingsschutz im 20. und frühen 21. Jahrhundert

Jan M. Piskorski

Die Verjagten. Über Krieg, Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts

Mathias Beer

Lager in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Historische Kontinuitäten und gegenwärtige Problemlagen

Andreas Kossert

Flüchtlinge: Böhmen, Pommern, Syrien

Edmund Nowak

Lamsdorf/Łambinowice und andere Lager in Oberschlesien im System der Nachkriegslager in Polen in den Jahren 1945-1950

Manfred Quentmeier

Ergänzende Literatur und Materialien zum Thema Nachkriegslager in Polen:

Das Beispiel Lamsdorf/Lambinowice im historisch-politischen Unterricht

Alina Laura Tiews

Vom Heimatfilm zum Dokudrama.

Filme über Flucht und Vertreibung der Deutschen und was man aus ihnen lernen kann

Patrice G. Poutrus

Asyl in der Bundesrepublik. Vom Parlamentarischen Rat bis in die Gegenwart

Julian Lehmann

Flucht in die Krise – Ein Rückblick auf die EU-„Flüchtlingskrise“ 2015

Flucht und Vertreibung in politikwissenschaftlicher und psychologischer Sicht

Vera Hanewinkel

Gekommen, um zu bleiben!?

Veränderungsprozesse durch Migration im gesellschaftlichen Mikrokosmos

Ibrahim Özkan, Julia Vogel

Folter, Flucht und Trauma – zur Behandlung von Flüchtlingen im Asylverfahren

Rainer Ohliger

Fluchtgedanken – Fluchtgedenken.

Der 20. Juni als doppelter Ort historischer und politischer Erinnerung

Flucht und Vertreibung als Gegenstände von Fachdidaktik und Unterricht

Michele Barricelli, Dirk Lange

Didaktik der Demokratie in der Migrationsgesellschaft

Martin Stupperich

Flucht und Vertreibung im Umfeld des Zweiten Weltkriegs.

Eine Auseinandersetzung mit neuen Unterrichtskonzepten für den Geschichtsunterricht in der Sekundarstufe II

Manfred Quentmeier

Migration und Menschenrechte im Politikunterricht?

Ansätze, Empfehlungen und Konzepte für die Sekundarstufe II

Henning Pieper, Simone Rose

Die Schul- und Bildungsarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge zur Geschichte und Gegenwart des Flüchtlingsproblems

Prof. Dr. Michele Barricelli

seit 2009 Professor für Didaktik der Geschichte an der Leibniz Universität Hannover und seit 2016 Inhaber des Lehrstuhls für Didaktik der Geschichte und Public History an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Mathias Beer

Zeithistoriker mit dem Forschungsschwerpunkt Migrationsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Geschäftsführer des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, Lehrbeauftragter an der Eberhard Karls Universität Tübingen. www.idglbw.de

Vera Hanewinkel, M.A.

seit 2011 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück und Redakteurin der Online-Kurzpublikationsreihe »focus Migration«

Dr. Andreas Kossert

Historiker, seit 2010 wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöhnung“ in Berlin, wo er den Bereich Dokumentation/Forschung leitet.

Prof. Dr. Dirk Lange

Professor für Didaktik der Politischen Bildung an der Leibniz Universität Hannover, Direktor des Institut für Didaktik der Demokratie (IDD) und Bundesvorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB)

Julian Lehmann, LL.M.

ist Projektmanager am Global Public Policy Institute (GPPi) in Berlin. Er beschäftigt sich mit Flüchtlingsschutz und Menschenrechtsdiplomatie. Weitere Informationen: http://www.gppi.net/team/julian-lehmann/

Prof. Dr. habil. Edmund Nowak

geb. 1944 in Bischdorf (Biskupice) in Oberschlesien, Historiker und Politologe, von 1998 bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Oppeln, von 2002 bis 2010 Direktor des Zentralen Kriegsgefangenenmuseums in Lamsdorf/Łambinowice

Rainer Ohliger

geb. 1967, Historiker und Sozialwissenschaftler mit den Arbeitsschwerpunkten internationale Migration und interethnische Beziehungen, Berlin. 2001 Gründungsmitglied des Netzwerks Migration und bis 2012 Vorstandsmitglied. Seit 2015 Mitglied der Expertenkommission der Robert-Bosch-Stiftung zur Neuausrichtung der Flüchtlingspolitik

Prof. Dr. Jochen Oltmer

Apl. Professor für Neueste Geschichte und Mitglied des Vorstands des Instituts für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien (IMIS) der Universität Osnabrück, weitere Informationen: http://www.imis.uni-osnabrueck.de/oltmer_jochen/zur_person/profil.html

Dr. disc. pol. Ibrahim Özkan

Dipl.-Psychologe und psychologischer Psychotherapeut in der Institutsambulanz des Asklepios Fachklinikums Göttingen, dort Leitender Psychologe des Schwerpunktes Kulturen, Migration und psychische Krankheit

Dr. Henning Pieper

studierte in Freiburg, Nottingham und Sheffield Geschichte und Anglistik. Nach der Promotion 2012 war er in der Gedenkstätte Bergen-Belsen tätig. Seit 2015 ist er Bildungsreferent beim Volksbund in Lüneburg.

Prof. Dr. Jan M. Piskorski

Professor für Vergleichende Europäische Studien im Institut für Geschichte und Internationale Beziehungen der Universität Stettin, Polen

Dr. phil. Patrice G. Poutrus

Historiker, Mitglied des DFG-Netzwerkes Grundlagen der Flüchtlingsforschung, Schwerpunkte: Geschichte von Asyl- und Flüchtlingspolitik, deutsche Nachkriegsgeschichte, europäische Migrationsgeschichte

Manfred Quentmeier

Studiendirektor a. D., Fachleiter Politik-Wirtschaft am Studienseminar Braunschweig (bis 2009), Stellv. Vorsitzender DVPB Niedersachsen, Mitherausgeber der Fachzeitschrift »Politik unterrichten«

Simone Rose, M.A.

Bachelor-Studium Geschichte und Anglistik, Fachmaster-Studium Geschichte an der Leibniz Universität Hannover, pädagogische

Arbeit an der Gedenkstätte Bergen-Belsen, Bildungsreferentin des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Bezirksverband Hannover

Dr. Martin Stupperich

Oberstudiendirektor a. D., Leiter des Gymnasiums Leibnizschule Hannover (bis 2009), Vorsitzender des Niedersächsischen Geschichtslehrerverbandes (bis 2013), Hannover

Dr. des. Alina Laura Tiews

wissenschaftliche Mitarbeiterin am Hans-Bredow-Institut. 2015 Promotion am Historischen Seminar der Universität Münster, Publikation in Vorbereitung. Postdoc-Projekt zu Radioprogrammen über Flucht und Vertreibung

Julia Vogel, M.A.

Atlantic Studies, M.A. Sonderpäd./Rehabilitationswissenschaften, zertifizierte Traumaberaterin, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin in Ausbildung am Kinderkrankenhaus auf der Bult in Hannover und Doktorandin an der Stiftungsuniversität Hildesheim

Prof. Rolf Wernstedt

Niedersächsischer Kultusminister 1990-1998, Präsident des Niedersächsischen Landtages 1998-2003, Vorsitzender des Landesverbandes

Niedersachsen des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Dr. Marcin Wiatr

geboren 1975 in Gleiwitz (Gliwice), studierte Germanistik, deutsche Geschichte, Erziehungs- und Übersetzungswissenschaften

an den Universitäten Oppeln, Kiel und Krakau. Er arbeitet am Georg-Eckert-Institut – Leibniz-Instituts für internationale Schulbuchforschung in Braunschweig.

Sie könnten auch an folgenden Titeln interessiert sein

Ihrem normativen Anspruch nach sind Menschenrechte universal gültig, d. h. sie sollen für alle Menschen gelten – überall und jederzeit. Die traurige Realität jedoch sieht anders aus. Trotz aller Fortschritte, die seit der Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen am 10. Dezember 1948 weltweit erzielt wurden, ist es um die globale Verwirklichung des universalen Geltungsanspruchs der Menschenrechte immer noch schlecht bestellt. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt wird der effektive Schutz ihrer Menschenrechte nach wie vor ganz oder teilweise verwehrt. Besonders schwierig ist die Situation für diejenigen, die aufgrund ihrer prekären, von Gewalt, Armut, Krankheit, Alter oder Verfolgung geprägten Lebensumstände in erster Linie auf den Schutz ihrer Menschenrechte angewiesen wären. Denn gerade ihnen bleibt dieser Schutz am häufigsten versagt. Die von den Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen regelmäßig veröffentlichten Zahlen lassen daran keinen Zweifel: Demnach leben etwa 1,4 Milliarden Menschen weltweit in extremer Armut, was bedeutet, dass sie mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen; über 1 Milliarde Menschen sind von Hunger betroffen; rund 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Liste ließe sich fortsetzen. Angesichts dieser dramatischen, für die Betroffenen lebensbedrohlichen Umstände kann es nicht verwundern, dass sich jeden Tag aufs Neue Zehntausende von Menschen auf den Weg machen, um woanders eine bessere oder auch nur eine weniger schlimme Zukunft zu finden. Die meisten verlassen nicht freiwillig ihre Heimat, sondern erzwungenermaßen, weil sie aufgrund widriger Umstände für sich und ihre Familien keine Perspektive mehr sehen – ein Umstand, den Politiker, die in populistischer Weise von „Sozialtourismus“ sprechen, geflissentlich verschweigen. Ohnehin endet der Weg für die allermeisten Migrantinnen und Migranten nicht jenseits, sondern diesseits der Grenzen ihres Heimatlandes, weil ihnen die nötigen Ressourcen und Möglichkeiten für eine Ausreise fehlen. Sofern ihre Schicksale Eingang in die offiziellen Statistiken der Vereinten Nationen und anderer internationaler Organisationen finden, tun sie das unter dem Begriff der „Binnenmigration“. Anderen wiederum gelingt es, die für einen – legalen oder illegalen – Grenzübertritt notwendigen Mittel aufzubringen. Von dem Augenblick an, in dem sie das Territorium eines anderen Staates betreten, firmieren sie offiziell als Migrantinnen und Migranten. Sie sind es, um die es im Themenschwerpunkt des vorliegenden Heftes gehen soll.

Die Begriffe Flucht und Vertreibung stehen im kollektiven Gedächtnis der Deutschen zumeist für die erzwungenen Migrationsprozesse aus Ost- und Südosteuropa zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Die Diskussionen darum waren nicht nur in den Anfangsjahren der Bundesrepublik brisant, sondern erfahren durch Filme, Dokumentationen und neue politische Debatten in den letzten Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit. Die aktuelle Situation an den Grenzen Europas zeigt zudem, wie aktuell Flucht und Vertreibung gerade auch in der Welt des 21. Jahrhunderts sind. Am Beispiel der Vertreibung aus den deutschen Ostgebieten geht dieses Heft zentralen Grundfragen und -problemen nach: Was sind die Ursachen von Flucht und Vertreibung? Was bedeutet eine solche Erfahrung für die betroffenen Menschen? Wie kann für Flüchtlinge und Vertriebene eine neue Heimat geschaffen werden? Wie geht man mit der Erinnerung an solche Ereignisse um? Zahlreiche Unterrichtsmaterialien ermöglichen Schülerinnen und Schülern eine gegenwartsbezogene Auseinandersetzung mit diesem heute wieder so wichtigen Thema. ** Mit der Bestellung eines Titels zur Fortsetzung erhalten Sie diesen Titel sowie alle künftigen Titel der entsprechenden Reihe direkt nach Erscheinen zugesandt. Ein weiterer Vorteil: Sie sparen rund 20 Prozent gegenüber der Einzelbestellung. Der Fortsetzungsbezug ist jederzeit kündbar - eine kurze Mitteilung an uns genügt!

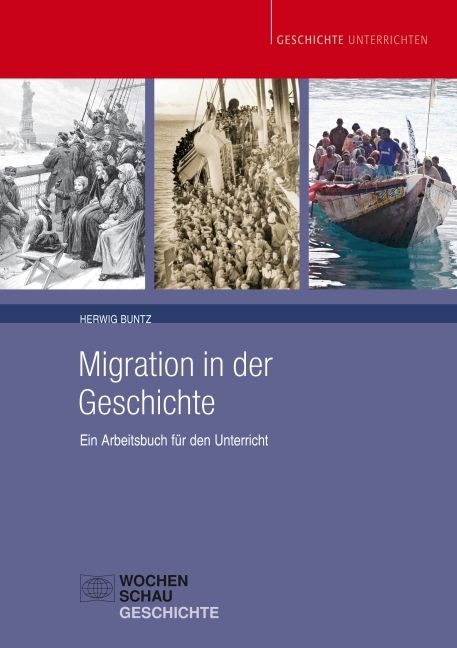

Im heutigen Gebrauch bezeichnet der Begriff „Migration“ ein aktuelles Phänomen mit globaler Dimension. Dabei sind Migrationen seit jeher wesentliche Bestandteile der menschlichen Geschichte und finden seit der Urzeit in unterschiedlichen Formen und Ausmaßen statt. Ein Unterrichtswerk, das diese Vielfalt für schulisches Lernen in einer multiethnischen Gesellschaft erschließt, ist bisher einzigartig. Den Schwerpunkt des Buches bilden 16 Einzelkapitel zu je unterschiedlichen Migrationserscheinungen. Die Bandbreite reicht dabei von der Wanderung des Frühmenschen über antike Kolonisation, Sklavenhandel, die Wanderungen der Juden bis hin zu Migrationen des 20. Jahrhunderts (Vertreibung, Aussiedlung, Flucht, „Verbesserungsmigration“). Alle Kapitel enthalten eine inhaltliche und didaktische Einführung und einen Materialteil (Texte, Bilder, Karten, Statistiken), der durch Arbeitsaufträge erschlossen wird. Fächerübergreifende Dimensionen des Themas werden stets berücksichtigt.

Wochenschau Wissenschaft

Janusz Korczak gilt als Pionier der Kinderrechte. Dieser Band bietet eine fachübergreifende Auseinandersetzung mit der Frage nach der Anschlussfähigkeit von Korzcaks Ideen für Gesellschaften des 21. Jahrhunderts.

Michael Sauer ist einer der bekanntesten Geschichtsdidaktiker Deutschlands, der zu vielen Aspekten der Disziplin publiziert hat. In dieser Festschrift greifen Kolleginnen und Kollegen Sauers Impulse auf und setzen sich damit auseinander.

In diesem Werk analysiert der Autor diskursanalytisch die Subjektgeschichte der Politischen Bildung von 1955 bis 1980. Dabei beleuchtet er präferierte sowie marginalisierte Subjektkonstruktionen und ihre systematischen Ausschlussprozesse.

Der Sammelband greift machtkritische und intersektionale Diskurse sowie damit verbundene offene Fragen auf und bündelt innovative Beiträge einer interdisziplinären Tagung anlässlich der Pensionierung von Bärbel Völkel.

Angesichts der gesellschaftlichen Umbrüche und Transformation steht das historische Lernen vor vielfältigen Herausforderungen und Neuorientierungen. Mit den Themenfeldern Digitalität, Sprache und Geschichtskultur werden einige relevante Themengebiete für zeitgemäßes historisches Lernen im 21. Jahrhundert beleuchtet.

Der Band vereint unterschiedliche Perspektiven auf Fragen demokratischer Bildung in Schule und Hochschule. Die Beiträge von gehen auf eine gemeinsame Ringvorlesung des hochschulübergreifenden Netzwerkes Bildung und Demokratie in Mecklenburg-Vorpommern zurück.

Der Band diskutiert aus interdisziplinärer Perspektive soziale, emotionale und historische Dimensionen des Urteilens, stellt empirische Befunde vor und fragt nach Möglichkeiten der Urteilsbildung im digitalen Raum.

Die in "Diversität und Demokratie" versammelten Beiträge fokussieren die Zukunft der sprachlichen und politischen Bildung im Lichte gesellschaftlicher Vielfalt aus interdisziplinärer Perspektive. Sie thematisieren die Rolle der Sprache in der politischen und des Politischen in der sprachlichen Bildung und damit die Verknüpfung von edukativen Praktiken, politischen Diskursen und Sprachhandeln. Angesichts sich rasch wandelnder Rahmenbedingungen - etwa in Hinblick auf Dynamiken sozialer, kultureller und sprachlicher Diversifikation, Digitalisierungsprozesse wie auch Prävention und Bewältigung vo…

Unterscheiden sich die Demokratie- und Partizipationseinstellungen von geflüchteten Schüler*innen mit und ohne internationale Familiengeschichte, die an den Berufskollegs im Ruhrgebiet beschult werden, voneinander?

Kinder haben ein Recht auf Politische Bildung. Doch häufig werden ihnen politische Themen nicht zugetraut und das Politische ihrer Lebenswelt negiert. Die Berichte der Lehrer*innen in diesem Band geben Einblicke in die vielfältigen Interessen und Fragen von Kindern zu aktuellen und vergangenen Krisen und Konflikten. Die kindlichen Fähigkeiten und wichtigen Potentiale Politischer Bildung werden dabei jedoch weitgehend unterschätzt. Die Gründe dafür sind vielschichtig, wie eine hohe Arbeitsbelastung, Defizite in der sozialwissenschaftlichen Lehramtsausbildung oder fehlende Angebote der Fachdida…

Der konfessionelle Religionsunterricht ist positionell. Wie kann ein solches Fach Indoktrination vermeiden und Kontroversität ermöglichen? An unterschiedlichen Themenbeispielen – Klimaschutz, Wirtschaftsethik und Verschwörungserzählungen – diskutiert der Band diese Frage. Auf der Basis interdisziplinärer Perspektiven wird ein religionspädagogisches Konsentpapier ("Schwerter Konsent") entworfen.

Der Band bietet pädagogische Überlegungen, die angesichts vielfältiger Krisen dazu beitragen, die Gefahr der Distanz zwischen Bürgerschaft und Demokratie zu verringern, Krisenerscheinungen als Lernanlässe zu verstehen und produktiv damit umzugehen.

Der Band versammelt Impulse zum Diskursstand sowie empirische Studien und konzeptionelle Überlegungen zur Visual History und ihren Potenzialen in der historisch-politischen Bildung. Er widmet sich dabei vielfältigen Visualia und den sie betreffenden (geschichtskulturellen) Distributions- und Verarbeitungsstrategien.

Sollte Extremismusprävention ein Teil politischer Bildung sein? Diese Frage tangiert grundlegende Vorstellungen von Demokratie und politischer Bildung. Extremismusprävention basiert auf der Gegenüberstellung von Demokratie und Extremismus. Dabei gerät oft aus dem Blick, dass jedoch gerade das Verhältnis von Demokratie und Antiextremismus durch Widersprüche gekennzeichnet ist und kritisch geprüft werden muss. Ein Sicherheitskonzept, das eine Beschränkung des politischen Streits zum Schutz der Demokratie vornimmt, läuft schließlich Gefahr, Demokratie selbst zu beschränken. Dies betrifft eine politische Bildungsarbeit in und für Demokratien ebenso wie demokratische Gesellschaften insgesamt.

Bürgerbildung und Freiheitsordnung sind konstitutiv aufeinander bezogen: Nur in einer Freiheitsordnung können sich die Bürgerinnen und Bürger im anspruchsvollen Sinne bilden und nur durch gebildete Bürgerinnen und Bürger gewinnt die Freiheitsordnung ihre Stabilität und Vitalität. Ohne politisch gebildete Bürgerinnen und Bürger lässt sich eine Freiheitsordnung weder gründen noch bewahren. Daher kommt der politischen Bildung in einer Republik die Aufgabe zu, die Qualität der politischen Ordnung zur Sprache zu bringen und eine republikanische Selbstbildung zu begleiten. Diese Festschrift würdigt…

Welche Rolle spielen Verschwörungstheorien in den Programmen rechtspopulistischer Parteien? Politikwissenschaftler Christoph Schiebel legt mit seiner Dissertation eine erkenntnisreiche Analyse zur Alternative für Deutschland (AfD), der Schweizerischen Volkspartei (SVP), der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) und zum Front National (FN) vor. Aus wissenssoziologischer, politik- und kulturwissenschaftlicher Perspektive stellt er wertvolle Parteiforschungserkenntnisse zu Verschwörungserzählungen vor und zeigt, welche Rolle diese bei Themen wie Überwachung, EU, Bargeldabschaffung, Migration, Sicherheit, Wissenschaft, Bildung und Medien spielen.